المعاناة

كل ما تمنَّته الـمُراجِعة في تلك اللحظة، هو إطار أكبر لنظارتها الشمسية؛ كي تُخفي أثر الكدمة الظاهرة تحت عينها اليسرى. في قاعة انتظار العيادة النفسية، كان الجميع يحمل مُعاناته بصمتٍ حذرٍ عداها؛ فقد ارتسمت معاناتها على وجهها لتصرخ أمام العالَم بأنَّها مُعنَّفة.

نادت الممرضة اسمها، فتوجَّهت إلى غرفة العيادة بخطواتٍ مُثقلةٍ بهَمِّ السؤال عن الكدمة، وجلست دون أن تخلع نظارتها.

بدأ الطبيب بالسؤال عن استجابة الـمُراجِعة للعلاج بعد رفعه للجُرعة في الزيارة السابقة.

هزّت كتفيها، وأجابت: «يساعدني على النوم».

حاول دفعها إلى الحديث بالتفصيل: «ماذا عن المزاج؟».

– «لم يتغيّر».

– «والأفكار التي تراودك؟».

– «لم تتغيّر أيضًا».

– «هل هناك أي تحسن منذ الزيارة السابقة؟».

– «لم يتغيّر أي شيء سوى نومي ووزني»، توقفت للحظة ،ثم أكملت بنبرةٍ تحمل شيئًا من السخط: «ولا أعتقد أن زيادة الوزن يمكن اعتبارها تَحَسُّنًا».

في موقف كهذا، نجد المعالِج أمام ضغوطٍ عِدّة لتسمية الأعراض وعلاجها: ضغط الـمُراجِعة، وضغط عائلتها، وحتى ضغط جهة عملها؛ الجميع ينتظر منه أن يُنهي جلساته بتفسيرٍ ما .. ما الذي تُعاني منه المريضة؟ ولمَ لمْ تتحسَّن حالتها بالرغم من التزامها بالخطة العلاجية؟

هنا يكون المعالِج في تحدٍّ أشبه ما يكون بلعبة تيترس Tetris: مكعبٌ يسقط سريعًا، وعليك «حَشْره» في أكثر الفراغات شبهًا له. فمع سقوط المكعبات المتَمَثِّلة في الأعراض الـمَرَضيّة، تحت وطأة توقعات العلاج الفوري، وفي ظلّ مَحدودية الأدوات التشخيصيّة، وجريان الوقت بين الزيارات؛ يبرز «الاكتئاب» كفراغ أبعد ما يكون عن المثالية، ولكنه أقرب ما يمكن لحَشْر هذه الأعراض فيه، فيُسقط مُكعباتها ضمنه، ليعالجها كما يُعالَج الاكتئاب، إلاّ أنّ الحالة لا تحسَّسن؛ إذ تتفاقم شكواها، ومن ثمّ شعوره بأنّ عليه أن يفعل شيئًا ما يجعله يحاول تكثيف استخدام أدواته المحدودة المتاحة؛ فيلجأ للتغييرات الدوائية أو الجلسات النفسية. ولأنّ المكعب لم يسقط في مكانه المناسب؛ تتفاقم فوقه المكعبات (التبعات) بشكلٍ غير مناسب أيضًا.

العجز

استند الطبيب إلى الطاولة، ومالَ نحو الأمام في محاولة للتأكيد على اهتمامه: «يمكنكِ إخبارنا كلّ شيء»، ثمّ أشار إلى النظارة الشمسية، وأكمل: «نحن هنا لمساعدتك».

تردَّدت الـمُراجِعة كثيرًا قبل خلعها للنظارة، وحين فعلت ذلك كشفت عن الأثر الكامل للكدمة الذي امتدَّ من أسفل الحاجب إلى أعلى الوجنة، ثمّ بدأت حديثها بالتبرير: «لم يكن في وعيه».

سأل الطبيب: «هل تحدثتِ معه عن العلاج..».

قطعت الـمُراجِعة السؤال بانزعاجٍ ملحوظ: «إنّه رافض للفكرة».

أعاد الطبيب سؤاله، كما لو أنّه لم يصدقها في المرّة الأولى: «هل تحدثتِ معه أم لا؟».

خيَّم الصمت على العيادة، وأخذ يزداد ثِقلًا مع مرور الثواني.

هَزَّ الطبيب رأسه، وقال: «لم تتحدثِ معه إذن».

انفجرت الـمُراجِعة في تلك اللحظة: «حسنًا، أخبرني ماذا سيحدث بعد ذلك؟ أخبرني كيف ستساعدونني حين ينتشر خبر إدمانه في العائلة؟ في مدارس أولادي؟ عند كل من يفكر بالارتباط بأحدٍ من أسرتي؟».

أردف الطبيب بنبرةٍ هادئة، محاولًا امتصاص حدّة الموقف وشرح التزامه المهنيّ في مثل هذه الحالات: «أتعلمين بأنّ من واجبنا هو الإبلاغ عن تعرُّضك للتعنيف؟».

توقفت للحظات وقد كانت على وشك البكاء، لكنّها تماسكت: «وظيفتي مهددة بسبب وضعي الصحي الذي لا يبدو لي أنّه سيتحسَّن قريبًا. حالتنا الماديّة من سيءٍ إلى أسوأ بعد فصله من عمله بسبب مشاكله. فكل ما تبقّى لي هم أفراد أسرتي»، ثمّ التفتت إلى الطبيب كما لو أنّها تحاول إقناعه: «لن أقوى على العيش لو تسبَّبت في تشتيتهم».

إنّ من يتتبع نشأة تخصّص «الخدمة الاجتماعية Social Work»، يجده قد بدأ في غرب أوروبا وأميركا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ومن هناك انتشر إلى أنحاء العالم. وبرغم تطوراته على امتداد السنوات، لم يخلع هذا العلم عباءته الـ«أورو-أميركية». وعندما نتحدث عن استيراد مجالٍ بخصوصية الخدمة الاجتماعية؛ فإنَّنا نتحدث عن تماسٍّ عالٍ وحسّاسٍ مع المجتمع ومفاهيمه وقيمه. جاءت مبادئ الخدمة الاجتماعية حينها متأثِّرة ومُستنبطة من ثقافةٍ تُعنى بقيمة الفرد ككائن مستقلّ ومتفرّد؛ لتُطبّق كما هي، على مجتمعاتٍ على النقيض تمامًا -عند الحديث عن الحالة العربية- هذه المجتمعات قائمة على أساس الأسرة والمجتمع، وتُقدِّم مصلحة الجماعة على الفرد.

فيقابل الاستقلال في الثقافة الغربية التكافل في نظيرتها العربية أو الإسلامية، تحقيق الذات مقابل تحقيق المصلحة العامة، تعزيز الهُويّة الفردية بكلّ تنوعاتها واختلافاتها مقابل الهُويّة الواحدة المشتركة، والقائمة تطول. وعند توظيف الفهم الاجتماعي -بشكله المذكور- في المُمارسة النفسية؛ فسنصطدم بإشكالية أخرى، وهي عجزه عن الإلمام بمفاهيم ثقافية خاصَّة تتقاطع بشدة مع الاعتلالات النفسية، وقد يتعذّر فهمها بشكل دقيق دونها. فكيف يمكننا أن نفهم أثر موضوعات تتسم بخصوصية ثقافية واجتماعية عالية دون وضعها في سياقها المحلّي الخاص؟

المشكلة

حدّق الطبيب في شاشة جهازه مفكِّرًا بكيفية مُساعدتها: «ماذا عن العلاج السلوكيّ المعرفيّ؟».

هَزَّت كتفيـها: «حضرت كلّ الجلسات وفعلت كلّ ما طُلِب منّي، لكن..»، ثمّ صمتت.

تنـهَّد، وقال: «حسنًا، في هذه الحالة، كل ما يمكنني فعله هو رفع جرعة العلاج إلى حبتين بدلًا من واحدة .. ما رأيك؟».

أجابت بصوت لا يكاد يُسمع: «حسنًا».

كتبَ وصفة الدواء، ثمّ مَدَّ بها إليها مبتسِمًا ومُتمنيًّا لها السلامة. ارتدت نظارتها الشمسية، وفيما هي تهمّ بالمغادرة، توقفت عند الباب لبرهة، نظرت إلى الوصفة في يدها، ثمّ قلّبت نظرها بين الصيدلية وباب المخرج.

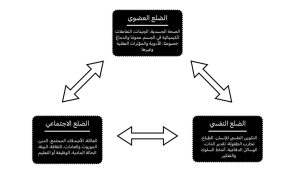

في ستينيات القرن الماضي، شكَّل ظهور النموذج الـ«عضوي-نفسي-اجتماعي» Biopsychosocial Model -الذي جاء به الطبيب النفسي الأميركي جورج إنجل George Engel- ثورة في مفهوم نشأة وعلاج الأمراض العضوية والنفسية. تطوّر هذا المفهوم مع مفاهيم أخرى، كالعلاج المتمركز حول المريض «Patient-Centered Approach»؛ كجزء من حركة تهدف لتعميق الفهم الطبيّ لعِلَّة الإنسان، ومراعاة الاختلافات الفردية التي تجعل لكلّ معاناة شكلها الخاص. إذ يُفهم تمظهر شكوى المريض كناتج لتفاعلات أضلاع النموذج الثلاثة، والعلاج الشامل لها ينبغي أن يتضمّن تفعيلًا متزِنًا لجميع هذه الأضلاع. وحتى وقتنا الحاضر، يحتلّ هذا النموذج مركزية في التعليم الطبيّ عامةً والنفسيّ خاصةً.

إذن، بدأ هذا النموذج كمحاولة لتجاوز هيمنة الفهم الطبيّ العضويّ أو الماديّ للمعاناة الإنسانية. وبرغم ذلك، وبعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على ظهوره، صرّح ستيفن شارفستين -رئيس الجمعية الأمريكية للطب النفسيّ في حينه- بأنّ الأطباء النفسيين سمحوا بتحويل النموذج السابق إلى «عضوي-عضوي-عضوي»؛ في إشارة منه لتجاهل المُمارسة النفسية للضِّلعين الآخرين. جاء هذا التصريح متزامنًا مع الازدياد المضطرد في دراسة واستخدام الأدوية النفسية حينها.

أمّا اليوم، وبعد ما يقارب عقدين آخرين على هذا التصريح، فإنّ المطالعة السريعة للتوصيات العلاجية لمعظم الاضطرابات النفسية -وبالأخص الأكثر شيوعًا منها، كالقلق والاكتئاب- تكشف بأنّ أغلب التوصيات تقترح علاجات دوائية ونفسية، كمثبطات إعادة امتصاص السيريتونين، والعلاج المعرفيّ السلوكيّ مثلًا.

عندما نضع على الطاولة، جنبًا إلى جنب، تصريح ستيفن شارفستين، والتوصيات العلاجية الحديثة، إلى جانب النموذج المصور أعلاه؛ سنلمح حتمًا، وببساطة، ميلانًا واضحًا وحادًا لأحد الأضلاع الثلاثة.

الضلع الاجتماعي: سيرة سباق غير مُنصف

على خلاف الأضلاع الأخرى في النموذج الثلاثيّ، التي يمكن تعميمها إلى حدٍّ كبير، فإنّ فهم وتوظيف الضلع الاجتماعي يحتاج لإلمام بالطبيعة المتشظية للمفاهيم الثقافية التي تختلف بين مجتمعٍ وآخر. تأثير منظومة الأسرة، العائلة الممتدة، الدين، العادات والتقاليد، الاعتقادات المحليّة (كالحسد والجِنّ والسِّحر)، وغيرها، هي مفاهيم تتسم بدرجة عالية من التعقيد والخصوصية، ويصعب الخروج منها بتوصيات يمكن تعميمها دون دراسات عديدة ومحكَّمة لأثر هذه المتغيّرات على الصحة النفسية. هذه المتغيّرات، سواءً على مستوى التشخيص أو العلاج -على عكس تلك العضوية أو النفسية- لم تنل نصيبها الكافي من البحث والتمحيص، عالميًا ومحليًا. ونتيجة لهذا؛ فإنّ العامِلين في المجال يجدون أنفسهم أمام مواقف حرجة عندما يصطدمون بمعضلة يطغى عليها البُعد الاجتماعي. وأمام الأدوات المحدودة المتاحة، قد يجد المُعالِج نفسه مُضطرًا لإعادة تدوير أدواته -كالأدوية والجلسات- وهذا ما حصل في السيناريو المذكور في البداية.

إنّ مأزق «الخصوصية الثقافية» لمجتمع ما قد يشكِّل فخًّا يقع فيه المُمارس العاجز عن إدراك السياق الاجتماعي الذي يرسم الحدود الفاصلة بين ما هو اضطراب وما هو صورة فاقعة لفكرة ثقافية شائعة، كالفرق بين الذُّهان في توهّم الاضطهاد من جهة والسِّحر أو العين من جهة أخرى؛ وهذا ما قد ينتج عنه تشخيص وعلاج في غير محلِّهما، ولا يخلوان من كلفة كان يمكن تفاديها.

تناولت بروفسورة التنوع الاجتماعي والثقافي سارة كاربتري في ورقة لها١ صعوبات تدريس الخدمة الاجتماعية في الإمارات العربية المتحدة. ومن بين ما ذكرته، صعوبة تعامل المختصِّين الاجتماعيين في البلدان العربية مع حالات العنف، والاعتداء الجنسي، والتحرش بالأطفال، حتى عند تدعيمهم بالأساس النظريّ اللازم. ووفقًا لهذا الأساس، يجب على المختص الإبلاغ عن حالات العنف. ولكن في مجتمع تتصل كل مفاصله بالأسرة -التي قد يكون عمادها هو المُعَنِّف- وتحتل مفاهيم الشرف والسمعة والعار أهمية كبرى فيه، قد يتردد المختصّون في الإبلاغ -بالرغم من أنّ النظام يلزمهم بذلك إلاّ لو امتنع المريض-.

أشارت سارة إلى أن المختصِّين قد يشعرون حيال هذه الحالات بالعجز والتردد، أو قد يجتهدون لمحاولة حلِّها ضمن نطاق الأسرة؛ مراعاةً لحساسيتها، واعتقادًا منهم بحماية العائلة، وهذا للأسف ما لا يمكن أن يتناسب مع طبيعة وخطورة العنف والاعتداء، خاصةً على الأطفال. في الورقة ذاتها، تشير سارة إلى أنّ تدريس الخدمة الاجتماعية -كما رأته- يعكف على تزويد المتعلِّم بمهارات دقيقة، ولكن بمعزل عن سياقها الاجتماعي.

وفي سياق متصل، درست منيرة المسعود٢ الصعوبات المهنية التي تواجه المرشِدين الأسريين في مراكز وجمعيات التوعية الأسرية في المملكة العربية السعودية الذين هم بحسب تعريفهم في الدراسة يقومون ببعض مهام الأخصائي الاجتماعي. كان ضمن الصعوبات التي تمّ رصدها بين أفراد العينة المتجاوز عددهم 100 مرشِد: قصور الإعداد النظري وانفصاله عن الممارسة الواقعية، ضعف ثقافة المرشِد بقيم وعادات المجتمع، ندرة الفرص البحثية والتدريبية، وعدم وضوح دور المرشِد.

أحد الصعوبات التي قد يواجهها المختصّ بالصحة النفسية في مجتمعات تحتلّ فيها الأسرة مكانة مركزية؛ هو أثرها على قرارات الفرد ومسَار علاجه؛ ففي هذه المجتمعات، يُنظر للفرد كامتداد للأسرة، لا ككيانٍ منفصل. وفي ظلّ تفشي الوصمة تجاه الأمراض النفسية، فإنّ من الممكن أن يواجَه المريض بمعارضة أسرته لتلقيه للعلاج النفسي؛ إذ ترى أنّه لا يمتلك «وحده» حقّ قرار تلقي التشخيص أو العلاج النفسي؛ لأنّ قرارًا كهذا لا يمسّه وحده. هذا لا يؤثر على فرص المراجِع في العلاج فحسب، وإنما يحاول -بضراوة- اختراق خصوصيته واستقلاله، كالحاصل حال محاولة أفراد الأسرة (الأب، الزوج..) للحصول على معلومات عن حالة المُراجع دون إذنه -وهو ما لا يحقّ لهم نظامًا-؛ مما يضع المُمارسين النفسيين أمام مآزق أخلاقية ومهنية.

إذن، هناك فراغ في الجانب الاجتماعي للمُمارسة النفسية، عابر للمستويات النظرية والتطبيقية. هذا الفراغ لا يتجاهل الثغرات الاجتماعية والثقافية التي تؤثِّر على الصحة النفسية فحسب؛ بل ويُهمل عناصر القوة المجتمعية الخاصَّة، التي يمكن استثمارها في الصحة النفسية عبر دراستها وتحفيزها. تبرز هذه العناصر مثلًا في الحماية ضد الانتحار، والتي قد يوفّرها الإسلام للمتدينين٣، أو في دور الأسرة والتكافل الاجتماعي مع الفئات المحتاجة (كما في الاضطرابات التي تؤثِّر على استقلالية الفرد؛ كالخرف والإعاقة الذهنية). باستطاعة هذه القيم أن تخَلق فارقًا ملحوظًا على مستوى الأفراد، والمجتمع، والنظام الصحيّ.

الفراغ المنظور هنا، يضع المختصّ أمام مفترق طُرق:

1- أن يتجاهل هذا الجانب من النموذج -مهما كانت أهميته- ويركن للجوانب الأخرى.

2- أن يطبّق مفاهيم مستوردة، مُفرَغة من معانيها وغير متسقة مع الواقع.

3- أن يجتهد لملء هذا الفراغ وفقًا لما يراه «هو» كصواب. وفي ظلّ عدم وجود خطوط واضحة، يتسِّع الهامش للاجتهادات الفردية التي تترجم غالبًا مبادئ واعتقادات المُعالِج لا المراجِع؛ وهذا ما يفتح الباب أمام حقل ألغام خطر من احتمالات التجاوز والتقصير بل وحتى النتائج العكسيّة.

أمام هذه المعادلة من الفراغ النظريّ والتطبيقيّ من جهة، والاجتهاد من جهة أخرى؛ ظهرت على الساحة مؤخرًا دعوات لعلم نفس مُستنبط من مورِدٍ ثقافيّ محليّ مهم، وهو: «علم النفس الإسلامي». فهل يحلّ هذا المُشكِل القديم والملتبس؟

علم النفس الإسلامي .. هل هو الضالة المنشودة؟

أحد أكثر النصائح التي يتشبع بها المتدرِّب في الصحة النفسية هي ألاّ يتدخل في المنظومة القيمية أو الدينية للمراجِع. ما هو تعريف وحدود «التدخل»؟ في الغالب، لا توجد إجابات واضحة. هذه النصيحة -لو أُخِذَت بشكلٍ مطلَق- فسوف نتعامل مع المُراجِع مسلوخًا من أحد أهمّ عناصر تكوينه الثقافي والإنساني؛ وهذا ما لا يستقيم مع الاضطرابات النفسية -التي هي في جوهرها سلوك وأفكار ومشاعر يصعب اختراقها دون العبور على أُسسها ومبانيها- بل وحتى بعض الاضطرابات الجسدية.

إنّ تجاهل هذه المُعطيات لا يقوّض مصلحة المراجِع ويحدّ فهم معاناته فحسب، بل ويصطدم بجدارٍ من الأدلة العلمية على جدوى التدخلات الثقافية أو الدينية في علاج عدد من الاعتلالات النفسية. فكيف يمكننا مُمارسة «العلاج بالمعنى» أو «العلاج الوجوديّ»، دون التطرّق لهذه الجوانب؟ كيف يمكن أن نتجاهل الدراسات التي قاست أثر توليف بعض المفاهيم الإسلامية مع العلاجات النفسية التقليدية -كالعلاجات السلوكية المعرفية- على بعض الاضطرابات النفسية كالاكتئاب والقلق والفقد، وفي كثيرٍ منها، أظهرت هذه الدراسات آثارًا إيجابية مثيرة للاهتمام؛ وفي بعضها، كانت أكثر فاعلية من العلاجات التقليدية٤،٥.

تنفرد المعتقدات الدينية والروحية بقدرة خاصَّة على منح معتنقيها قدرًا عاليًا من المواساة والمعنى. فمعاناة الفرد -حين توضع في سياقٍ دينيّ- تكتسب معنىً يمنحها بُعدًا أسمى. في الفهم الإسلامي مثلًا، المعاناة يناظرها أجر، غفران ذنب، تمثّل بقيم نبيلة ووحدة مع نماذج عُليا في الصَبر والتأسّي. أحد أفضل التطبيقات هنا هو الاكتئاب الذي قد يتعرض له مريضٌ متدينٌ يعيش أيّامه الأخيرة بسبب السرطان. إنّ الدعوة هنا لفصل تام للمبادئ الروحية والدينية (كالإيمان بالقضاء والقدر، والحياة بعد الموت، والاقتداء بنماذج دينية عُليا في التعامل مع الابتلاء والمرض) عن المُمارسة النفسية تعني سلب التجربة العلاجية كنزًا من المعاني التي قد تُحسِّن من جودة حياة المريض، وتساعده على اجتياز محنته ومأزقه الوجوديّ.

وعليه؛ هل نحن بحاجة فعلًا لممارسة نفسية إسلامية دونها نكون حرَمنا المرضى فوائدها؟

نحتاج أن نعود بضع خطواتٍ للوراء لتمحيص الدليل العلميّ وراء هذه التدخلات. سنجد أنّ معظم الدراسات تستند على عيّنات مرضى متدينين أساسًا، وهذه التدخلات تتسق مع نظمهم الدينية ابتداءً. كما أنّ الدراسات في هذا المجال ما زالت أوليّة، وتحتاج لأخرى أكبر للخروج بتوصيات واضحة٦. كما سنجد أعدادًا أخرى من الدراسات التي تستند على ممارسات خاصَّة في ديانات أخرى، كالبوذية والمسيحية وغيرها. فمثلًا، هناك دراسات أُجريت على المسيحيين المتدينين، وأظهرت أنّ الإنجيل كان أكثر فاعلية من الأدوية في علاج مراجِعين يعانون من أفكار انتحارية أو إدمان كحوليّ٧. علاوةً على ذلك، هناك الكثير ممن يجدون معناهم الخاصّ خارج نطاق الدين؛ وهذا المعنى يمنحهم الأثر الوجوديّ اللازم للتعافي بكفاءة قد تُضاهي العلاج المستند على المفاهيم الدينية.

كما أنّ أحد النماذج التي ينبغي أن توضع بالاعتبار، هي حالة المراجِع الذي يشكِّل عجزه عن الانسجام مع مجتمعه عاملًا رئيسًا في معاناته. ففي حال مناقشة البُعد الاجتماعي، نحن معنيّون كذلك بفهم أثر التضارب الذي قد ينتج عندما يعيش إنسانٌ ما وسط بيئة تلتزم بقيم تتعارض مع قيمه الذاتية، بل وقد تحاول فرضها عليه. إنّ التعامل مع هذه الحالات يستوجب قدرةً على خلق بيئة علاجية آمنة يمكن للمراجِع أن يتحرّر فيها من مخاوفه وشعوره بالرفض والعزلة. وكمتطلب أساسي لهذه البيئة، نحتاج لمعالِج بقدرة عالية للمحافظة على الحياد الذي يحمي المراجِع من إعادة إنتاج البيئة المجتمعية ذاتها داخل العيادة. فلنتخيّل مثلًا مراجِعًا بأفكار دينية لا تتسقّ مع التديّن المجتمعي السائد، كيف سيكون الحال مع معالج بمنظومة قيمية مُعلَنة؟ هل سيتخلّى عن حياده العلاجيّ ليأخذ دور الواعظ العارف بالصواب والخطأ؟

التعامل مع الممارسات التي تكتسب صبغة دينيّة لا يشبه التعامل مع سواها. شيئًا فشيئًا، قد يُنظر لهذه الممارسات كامتداد للدين وقداسته التي لا يجوز المسَاس بها؛ ومن ثمّ، ناقدها أو الراغب عنها هو راغب عن الدين. فكرة «إسلامي» بذاتها حمَّالة أوجه، حيث يمكننا أن نتساءل، وفق أيّ مدرسة إسلامية ستكون الممارسة؟ وهل سيكون إسلاميًّا ينطلق من المبادئ التي يعتقد بها المُعالِج أم المراجِع؟

ما المؤهلات اللازمة للمعالِج الإسلامي؟ وكيف قد يتعامل مع مراجعيه غير المتدينين فضلًا عن غير المسلمين؟ وهل يمكن أن نبدأ بعد هذا العلم بدراسة علوم نفس مختلفة تخدم معتنقيّ إيديولوجيات أخرى؛ كعلم نفس عربيّ، نسويّ،.. إلخ؟ والسؤال الأخير والأكثر حساسية، ماذا لو فشل العلاج؟ هل سنمتلك الجرأة الكافية للاعتراف بفشله؟ وهل سيُنظر له كفشل للمُعالِج «الديني»، المُعَالَجَة «الدينية»، أم «تديُّن» المراجِع؟ وفي كل حالة،كيف سيكون انعكاس ذلك على المراجِع؟

إنّ محاولات التفكير بممارسات نفسيّة تختصّ بمجموعات إنسانية محددة ليست بجديدة. هناك محاولات لتخصيص ممارسات تُعنى بذوي الأصول الأفريقية مثلًا. إلاّ أن واحدة من إشكاليات هذه الممارسات هي أنَّها تحصر الإنسان في إطارٍ محدد، وتقصر عليه أنماطًا ونُظُمًا فكرية وقيمية تفترض أنّه يتحرك ضمن حدودها فحسب. أنت أمريكيّ من أصولٍ إفريقية؟ إذن، هذا هو شكل معاناتك، وهذه هي الأساليب التي ينبغي أن تساعدك.

هذه النقاط لا تتناول «تطبيق» الفكرة بقدر ما أنّها تفكر في «قابليتها للتعميم». وهنا نسأل مجددًا، هل نحن بحاجة لعلم النفس الإسلامي؟

استقامة العمود الثالث: لئلا نُهدِر المزيد من الطاقة الكامنة

أعتقد بأنّه لا يمكن لمعالِجٍ أن يقدِّم خدمة متكاملة بمعزلٍ عن فهم الخلفية الثقافية والدينية لمُراجِعه وسعيّ لتوظيفها. وفي مجتمعاتٍ يشكّل فيها الدين رافدًا ثقافيًا أساسيًا، فإنّ تأثيره على شريحة واسعة من المراجِعين سيكون مما لا يمكن تجاهله؛ بل وقد يؤدي هذا التجاهل لتقليل فرص المراجِع في الحصول على العلاج المبنيّ على البراهين. مثلًا، في حالة مريضٍ يعاني من الاكتئاب، ويشكّل الدين مصدرًا أساسًا لتوجّهه في الحياة، قد يبحث عن العلاج لدى معالِجٍ دينيّ وآخر طبيّ، وفي حال أصرّ كل منهما على تقديم علاجٍ حصريّ ومنفصل، لن نستغرب أن يفضِّل المعالِج الأول. وفي ظلّ صعوبة ضبط ومراقبة المُمارسات غير العيادية، فلا يندر احتمال تعرّض المريض لأخطار جسدية ونفسية قد تنجم عن ذلك.

إنّ الاعتراف بمدى التعقيد الذي تنطوي عليه النفس الإنسانية يستلزم اعترافًا بالحاجة لبذل جهد أكبر في فهمها والتعاطي معها. هذا الجهد يستوجب أن يدرك المعالِج أنّ منظومة المفاهيم والقيم لكل مراجِعٍ هي فسيفساء خاصَّة، ليست متجانسة بالضرورة؛ ليتمخض عن هذا الإدراك خطةً علاجية مُخصَّصة، تضع بعين الاعتبار خصوصية المراجِع حيويًا، نفسيًا، واجتماعيًا. هذا يضمن ألا يُحرم مراجِعٌ من علاجٍ يولّف مفاهيم ثقافية ودينية يمكنها أن تخدِمه، كما يضمن ألاّ يكون هناك قالب واحد يحدد شكل وعلاج معاناته لمجرد انتمائه لجماعة ما.

قد يجادل البعض بأنّه قد يستحيل على المُعالِج أن يلمّ بالجوانب الثقافية والمجتمعية لمراجِعيه. نعم، هذا ممكن. ولكن متعة وسِحر المُمارسة النفسية هي أنها تنفتح على فضاء شاسع من التنوع والثراء. هذا هو سِرّ النفس البشرية، وأكثر مورِد يمكن للمختصّ النفسيّ أن يتعلَّم منه هو الثراء الذي تمدّه بها كل حالة، وكل جهد لفهمها هو استثمار في خبرة المعالِج وصحة المراجِع.

هذا لا يعني أنّ نتوقع من المختص النفسي التعامل مع كل مُشكلة بطبيعة اجتماعية؛ وإنما أن يدرك أن مصلحة مُراجِعه قد تقتضي أن تكون بعض سُبل تحسين جودة حياته خارج أسوار العيادة. ففي مثال المريض المكتئب أعلاه، يمكن للمختصّ أن يستوعب دور المعالج الدينيّ حال رغب المُراجِع بتوظيفه، ليأخذ -أيّ المُختصّ- دورًا أكثر إيجابية في التنسيق بل والإشراف على التدخل المقدَّم خارج العيادة. فوائد هذا التعاون قد تشمل زيادة فرص حصول المراجِع على العلاج المدعّم بالبراهين، وتوثيق العلاقة مع معالِج يحترم خصوصيته الثقافية، وتحقيق كل مكسب ممكن من العلاج داخل العيادة وخارجها، وضمان عدم تعريض المريض لعلاجات شعبية قد تشكِّل خطرًا على صحته الجسدية والنفسية، وكذلك الأثر بعيد المدى الذي يمكن تحقيقه عبر التعاون مع المعالجين الشعبيين الذين يحظون باحترام وثقة كبيرين بين أفراد المجتمع؛ إذ يمكننا أن نتخيّل شكلًا من التعاون من جهتهم مع المختصِّين النفسيين -بتحويل الحالات التي تستدعي العلاج مثلًا-. النتائج المتوقعة لهذا التعاون مُحِّصَت في دراسات أُجريت على عدد من الثقافات (انظر المراجع المرقمة 1 – 4).

الخاتمة

نحن بحاجة لمُمارسة تستثمر في موَاطن القوة في المنظومة القيمية والاجتماعية، وتسعى لتذليل العقبات التي تضعها هذه المنظومة ذاتها في طريق التعافي. وفي سعينا نحو هذه المُمارسة، نحتاج لتطعيم مناهج الصحة النفسية بمواضيع تضع الخصوصية المحلية بعين الاعتبار، كما نحتاج لتكثيف الدراسات البحثية التي تختبر أثر الجانب الاجتماعي ومدى إمكانية توظيف مبادئه في العلاج، مع التحلّي بمسؤولية عِلمية وأخلاقية تُلزمنا بنشر نتائج هذه الدراسات، حتى لو أظهرت فشل الوسيلة العلاجية المدروسة.

إنّ تحقيقًا لهذه المُمارسة يعزّز من جودة الخدمة التي تُعنى بالإنسان وتحترم خصوصيته وتفرّده ولا تراه كنسخة من غيره بتجاهل مبادئه الخاصَّة؛ ما يمكن أن يسهم في تحسِّن صحته النفسية. كما تغنينا مُمارسة تتسم بهذا الفهم عن الكثير من الجهود التي قد تعزل البشر وتقسّمهم لجماعات يُعاد عبرها إنتاج فكرة الإنسان المُتناسَخ.

ملاحظة هامشية

في بدايته، كان نموذج جورج إنجل «عضوي-نفسي-اجتماعي-ثقافي» رباعيًا وليس ثلاثيًا! إلا أنه، ولغرض التبسيط، رأيت حذف الضِّلع الأخير؛ لاندراجه ضمنيًا تحت الجانب الاجتماعي.

المراجع

- Sara Ashencaen Crabtree (2008) Dilemmas in International Social Work Education in the United Arab Emirates: Islam, Localization and Social Need, Social Work Education, 27:5, 536-548, DOI: 1080/02615470701747808

- Available at: https://almawaddah.org.sa/sites/default/files/%20المهنية%20التي%20تواجه%20المرشدين%20الأسريين%20تعديل%20الأخير.pdf

- Lew, B., Lester, D., Kõlves, K. et al. An analysis of age-standardized suicide rates in Muslim-majority countries in 2000-2019. BMC Public Health 22, 882 (2022). https://doi.org/10.1186/s12889-022-13101-3

- Example: Azhar MZ, Varma SL. Religious psychotherapy as management of bereavement.Acta Psychiatr Scand 1995: 91: 233-235. 0 Munksgaard 1995.

- Hodge / Social Work and the House of Islam: Orienting Practitioners to the Beliefs and Values of Muslims in the United States 169

- Anderson N, Heywood-Everett S, Siddiqi N, Wright J, Meredith J, McMillan D. Faith-adapted psychological therapies for depression and anxiety: Systematic review and meta-analysis. J Affect Disord. 2015 May 1;176:183-96. doi: 10.1016/j.jad.2015.01.019. Epub 2015 Jan 21. PMID: 25723562.

- Galanter M, Larson D, Rubenstone E. Christian Psychiatry: the impact of evangelical belief on clinical practice. Am J Psychiatry. 1991 Jan;148(1):90-5. doi: 10.1176/ajp.148.1.90. PMID: 1984712.

1- Al-Krenawi, Alean & Graham, John. (2003). Principles of social work practice in the Muslim Arab world. Arab studies quarterly. 26. 75–91.2- Green B, Colucci E. Traditional healers’ and biomedical practitioners’ perceptions of collaborative mental healthcare in low- and middle-income countries: A systematic review. Transcult Psychiatry. 2020 Feb;57(1):94-107. doi: 10.1177/1363461519894396. Epub 2020 Jan 14. PMID: 31937197.3- al-Krenawi A, Graham JR. Culturally sensitive social work practice with Arab clients in mental health settings. Health Soc Work. 2000 Feb;25(1):9-22. doi: 10.1093/hsw/25.1.9. PMID: 10689599.4- Burns, J.K., Tomita, A. Traditional and religious healers in the pathway to care for people with mental disorders in Africa: a systematic review and meta-analysis. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 50, 867–877 (2015). https://doi.org/10.

1007/s00127-014-0989-7

كن جزء من مجتمع مرّرها اشترك بنشرتنا.

كن جزء من مجتمع مرّرها اشترك بنشرتنا.