مقدمة

نُشر كتاب “العالَم أو كِتاب النّور” لرونيه ديكارت(1) –بعد إتمامه سنة 1633م- أول مرة سنة 1664م، أي بعد موته بعقد ونصف تقريبًا، وبعد إتمامه بثلاثة عقود؛ لأنّه خاف مصير المُحاكمة التي تعرّض لها جاليليو في روما بسبب دوران الأرض، وهي الفكرة الكوبيرنيكيّة التي غيّرت الفَلَك؛ فعاصر ديكارت جاليليو الذي كان في أوج فتراته البحثيّة والعِلميّة، وكان يكبُر ديكارت بحوالي عقدين مِن الزّمن، وتصله الأخبار أوّلًا بأوّل فخاف مصيرَه، وهكذا تناول كِتاب “العالَم” الصّياغة الفلسفيّة للدّوران، وقدّمها بشكل صريح، وهي فكرة القصور الذاتيّ بشكل فلسفي، فحيثما خاف الكنيسة أَجَّلَ أوراق هذا الكتاب.

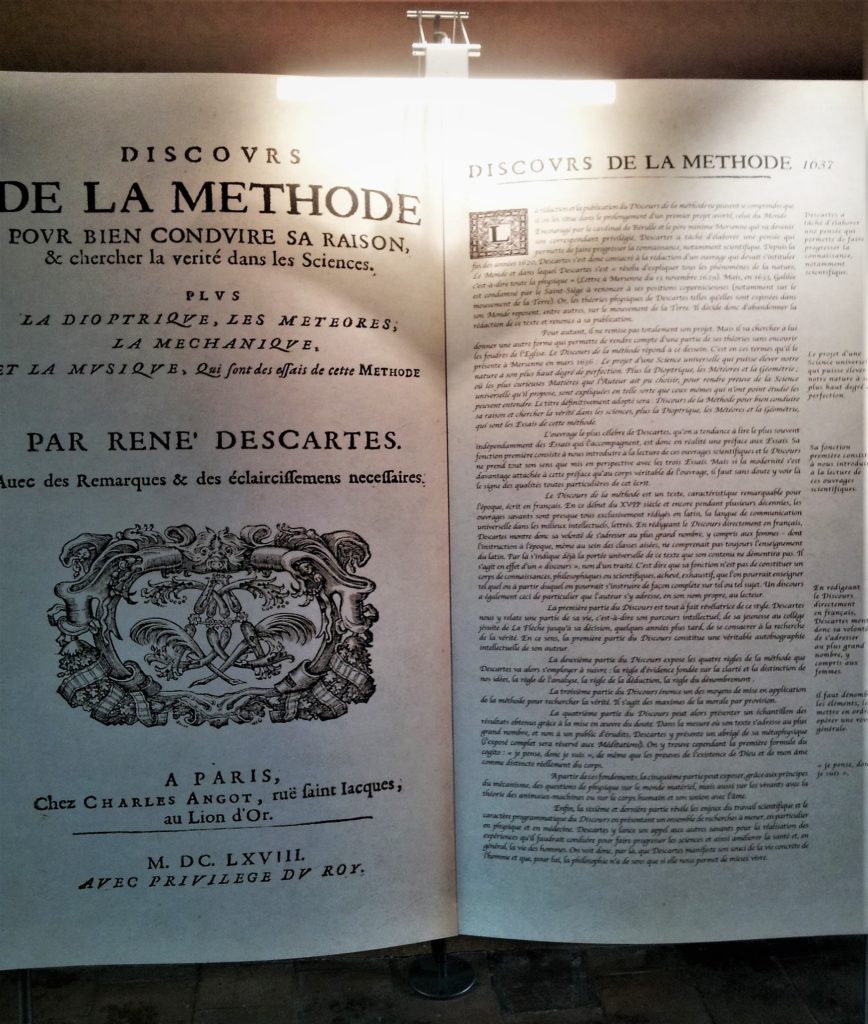

وبسبب هذا التّأجيل، الذي دام ثلاث سنوات لم يكتب فيها ديكارت شيئًا نتيجة خوفه، تحايل عن ذاك بهذا الكتاب “مقال عن المنهج“، فجاء بالعنوان الكامل التّالي: “مقال عن المنهج لِحُسن قيادة العقل والبحث عن الحقيقة في العلوم” ونشره سنة 1637م، فأقرَّه مقدّمة لدراسة عِلميّة تشمل: البصريّات أو مبحث انكسار الضّوء، والأرصاد الجوّيّة، والهندسة؛ فلمّا أَجَّلَ نَشْرَ كِتابه “العالَم”، انشغل في الدّراسات الفيزيائيّة العِلميّة بالأساس، وتشكَّل هذا الكِتاب مقدّمة لتلك الدّراسات، بل ويُعتبر بحقّ سيرة ذاتيّة ذهنيّة بدقيق العبارة، لمنهج ديكارت العِلميّ الذي سيُفَرِّغه لاحقًا في كتابه “التّأملات” إرضاء للكنيسة واتّقاء شرّها، وفي الوقت نفسه تمرير مبادئ فلسفته وعِلمه، اللّذان يناقضان فلسفة وعِلم أرسطو المُتبنّى مِن قِبل الكنيسة. فَكِتابه “مقال عن المنهج”، تأكيدًا لكتابه “العالَم” من جهة، وتمهيدًا لكتابه “تأمّلات في الفلسفة الأولى” الذي سيصدر بعده مباشرة من جهة أخرى، وبداية عهد الفلسفة بعد عهد العِلم في حياته، وهي العقد الأخير منها.

تحدّث ديكارت في “مقال عن المنهج”، أو بالأحرى في جلّه، عن الأفكار العِلميّة الطّارئة التي بدأها كوبيرنيك وطوّرها جاليليو، وعلى الرغم من كونه سيرة ذهنيّة له، كما يظهر من الوهلة الأولى، إلّا أنّها سيرة ذهنيّة عِلميّة لِعَصر بكامله، أكثر من كونها سيرة شخصيّة؛ كما يُعد أيضًا كتابًا مفصليًّا، وقنطرة عبور من التفكير العِلمي [كتابه العالَم] إلى التفكير الفلسفي [كتابه التّأمّلات].

في حين، قسّم ديكارت كتابه “مقال عن المنهج” إلى ستّة أقسام دون عناوين، وقد عنونتها بعد دراستي لها على الشّكل الآتي، القِسم الأوّل: أنظار في العلوم المختلفة، القِسم الثّاني: أصول القواعد للمنهج الذي بحث عنه، القِسم الثاّلث: الأخلاق الدّيكارتيّة بين العقل النّظريّ والعقل العَمليّ، القِسم الرّابع: تأمّلات ديكارت في ألمانيا، القِسم الخامس: الطّبيعة والعِلم الجديد، القِسم السّادس: الأسباب الحقيقيّة وراء إخفاء الكتاب وإظهار فقط بعض أفكاره. وفي هذه المقالة، سنتناولها بالتّحليل والدّراسة، على النّحو الآتي:

القسم الأوّل: أنظار في العلوم المختلفة

كان العقل هو المسيطِر في هذا القِسم، كيف لا؟ وهو الذي قاد ديكارت للنّظر في العلوم، واكتشاف منهجه الجديد فيها؛ إذ يتساوى النّاس في العقل بالفطرة، فـ «العقل هو أحسن الأشياء توزّعًا بين النّاس (بالتّساوي) إذ يعتقد كلّ فرد أنّه أوتي منه الكفاية»(2)، بحيث يكون دور العقل هو قوّة إعطاء الحُكم، وتمييز الحقّ عن الباطل، فلا يكفي وجود العقل عند الإنسان، بل الأهمّ تجويد استعماله، واختلاف الآراء ليس معناه اختلاف العقل، بل اختلاف المنهج المتّبع من قِبل كلّ شخص.

من أجل هذا ينصح ديكارت الإنسان عامّة، بالسّير بخطى بطيئة في مشيه صوب الطّريق الصّحيح، حينذاك سيسبقون الذين يعدون جريًا مبتعدين عنه، وهو ما يُعبِّر عنه قائلًا: «ولمّا نظرتُ بِعَين الفيلسوف إلى فِعال النّاس، ومقاصدهم، لم يكد يظهر لي أنّ شيئًا منها عبث وعديم النّفع، على أنّ التّقدّم الذي أظنّني تقدّمته في البحث عن الحقيقة، قد بلغ بي غاية الرّضا، ومهّد لي في المستقبل آمالًا تجعلني أرى أنّه إذا كان من مشاغل النّاس، ما هو خير وذو خطر، فلي أن أجرؤ على القول بأنّه هو العمل الذي تخيّرته»(3).

وترتّب على هذا، أنّه طلب من الجميع الرّضا؛ لصراحته التي سيكتب بها، ولِعِلمه مسبقًا بالمواضيع التي سيُثيرها، والتي لن يكون مُرحَّبًا بها من الغالبيّة، من هنا قرَن هذا الطّلب بتواضعه، حينما قال: «أمّا أنا فلم أدّعِ قطّ أنّ نفسي أكمل من نفوس الغير، بل كثيرًا ما تمنّيت أن يكون لي من سرعة الفكر، أو من وضوح الخيال وتميّزه، أو من سعة الذّاكرة وحضورها، مثل ما لبعض النّاس، ولست أعرف فضائل غير هذه تُعين على تكميل النّفس»(4).

بالمقابل، يعترف أنّه كان محظوظًا منذ شبابه، باكتشاف منهج يتسنّى من خلاله زيادة المعرفة والسّموّ، ومن ثمراته: الحذر وعدم التّسرّع في اتّخاذ الأحكام؛ إذ يمكن أن يكون الحُكم غير صائب، ونُخدع، «ولكنّي سأجتهد أن أبيّن في هذا المقال، ما هي الطّرق التي تبعتُها، وأن أمثّل حياتي فيه كأنّها في لوح تصوير، حتّى يستطيع كلّ أن يحكُم فيها حُكمه، وحتّى يكون عِلمي بمختلف الآراء فيها، بما يصل إليّ من صدى، وسيلة جديدة لتعليمي، أضيفها إلى ما اعتدت أن أستعين به من الوسائل»(5). وهذا كلّه، يؤدّي بنا إلى طفولته في مدرسة “لافليش” الابتدائيّة، حيث بداية مساره العلمي والمعرفي، وفيها قرأ الآداب، واعتقد أنّ بواسطتها يُتعلّم اليقين؛ لذلك، وفي نهاية المرحلة الدراسية، وجد نفسه أنّه مازال مكبَّلًا بمجموعة من الأشياء الغامضة التي لم يجد لها تفسيرًا، فاجتهد في تحصيل ودراسة المزيد.

وأبعد من هذا، كان يعتقد في هذه المرحلة أنّ التعليم قويّ جدًّا، لا يقلّ عن أيّ عصر فائت، لذا استلهم حرّيّة عظيمة في نفسه للحُكم على أيّ شيء في الدّنيا؛ وهكذا نجده يتحدّث عن هذه الفترة قائلًا: «فإنّني ما غمطت حقّ ما يشتغلون به في المدارس من الدّروس، وإنّي لأعلم أنّ اللّغات التي تُعلَّم فيها لازمة لفهم الكتب القديمة، وأن طلاوة القصص توقظ النّفس، وأنّ حوادث التّاريخ المذكورة تسمو بها (…) وأنّ قراءة كلّ الكتب الجيّدة، هي كمحاضرة مؤلّفيها (…) وأنّ في الرّياضيّات اختراعات جدّ دقيقة، وتفيد كثيرًا في إرضاء النّفوس المتطلّعة، وأنّ الكتب الباحثة في الأخلاق تشتمل على كثير من التّعاليم تدعو إلى الفضيلة، وأنّ علم أصول الدّين يهدي إلى الجنّة، وأنّ الفلسفة تعطينا وسيلة للقول في كلّ شيء بما هو أدنى للحقّ (…) وأنّ التشريع والطب والعلوم الأخرى تأتي بالجاه والثروة للذين يتعلمّونها، وأخيرًا فمِن الخير أن نخبرها جميعًا، لنعرف قيمتها بالعدل ونحذر الخديعة فيها»(6).

بينما، يفصح عن إعجابه بالرياضيات خاصة، لِوضوح براهينها، حتى ولو لم يكن يعرف فائدتها الحقيقيّة آنذاك؛ إلى جانب تقديره للعلوم الدّينية، ويطمح في نيل الجنة كغيره، ولكن التّفلسف في الأمور الدّينية ليس من عمل العقل، والذي يريد الخوض فيها، لابد أن يكون أعلى مرتبة من البشر. وهكذا سنلحظ، أنّ ديكارت كان شديد الحذر في كلامه حول الكنيسة والدّين ورجال الدّين، في هذا الكتاب، وفي باقي كُتبه، حياته كلّها.

وفيما يخصّ الفلسفة، فقد درسها أفضل العقلاء على مرّ التاريخ، وناقشوا فيها المواضيع كلّها، ولكن بالنّسبة له، لا يؤمن إلّا بالأشياء المبنيّة على البرهان الصّحيح، وليس على الجدل العقيم(7). وعندما أنهى فترة دراسته الأكاديميّة، وتنفّس حرّيّةً من قبضة معلّميه حتى ترك دراسة الآداب بصفة كلّية، وبدأ يبحث عن طريقة أخرى نابعة من نور نفسه توصله للحقيقة، بالاعتماد على ما في الكتاب الكبير، كتاب العالَم الواقعي.

وللوصول لهذا المنهج، بدأ في سَفر فِعليّ طويل، قاده لعدّة بلدان في أوروبا، وتعرّف على أناس من مختلف الأجناس، ودخل قصورًا وتعلّم فنون الحرب؛ حثّ نفسه في سفره هذا، على استثمار الفرص التي تُتاح له، والاستفادة منها. والتّفكير في الأمور النّافعة؛ وتفادي الجدال القديم الذي لا يفيد في شيء سوى البعد عن الحقيقة. وحرَص على التّمييز بين الحقّ والباطل، لكي يُحسّ بالطّمأنينة النّفسية. فلاحظ الفرق الكبير بين أقوال النّاس وأفعالهم، كما كان يلاحظ من قبل اختلاف آراء الفلاسفة، فيقول: «لمّا رأيت أمورًا كثيرة، تبدو لنا من الشّطط والسّخريّة، ومع ذلك فإنّ أُمَمًا عظيمة تجمع على قبولها والرّضا عنها، فإنّني تعلّمت ألّا أعتقد اعتقادًا جازمًا في شيء ما يحكم التّقليد أو العادة، وكذلك تخلّصت شيئًا فشيئًا من كثير من الأوهام، التي تستطيع أن تخمد فينا النّور الفطري، وتنقص من قدرتنا على التعقّل»(8).

والنتيجة، فرحه بالترحال والأسفار التي قام بها، لأنّ وقعها كان عظيمًا فيما بعد، من إنجازه لمنهجه الذي اكتشفه بتفكيره العقلي، إذ يقول: «وقد لقيت في هذا، على ما يبدو لي، نجاحًا لم أكن لألقاه لو أنّني لم أفارق قطّ بلادي، ولا كتبي»(9).

القسم الثّاني: أصول القواعد للمنهج الذي بحث عنه

في هذا القِسم، سيتحدّث ديكارت، عن قواعد منهجه التي اكتشفها، نتيجة تأمّلاته في مكان هادئ، حيث استوقفته الشّتاء في ألمانيا بمدينة “أولم”، أثناء عودته من مشاركة في تتويج الإمبراطور(10) إلى معسكر الجيش. في هذه القرية الهادئة لم يكن ما يلهيه في حجرته الدّافئة، إذ وهب نفسه طوال الوقت للتّفكير.

وكان أوّل شيء فكّر فيه: أنّ الأعمال المؤلَّفة من أجزاء كثيرة، وإن صنعها حذّاق مختلفون، لا تصل مستوى الكمال عندما يكون العمل بأكمله من صنع شخص واحد، والشّيء نفسه في المباني التي شيّدها مهندس واحد، تكون أجمل وأحسن من تلك التي تفنّن في إكمالها كثيرون؛ هنا يحاول ديكارت بكلّ عبقرية أن يتخلّص من الإرث الأرسطيّ القديم، الذي يتمّ الاجتهاد والعمل ضمن إطاره، بحيث لن يكون هناك جديد أبدًا، ما دمنا نُكمل أعماله مثل ما يكمل فنّان لوحة فنّان آخر، وإبداله بمنهج جديد، هو الذي بدأ في رسم معالمه العريضة(11).

والشّيء الثّاني الذي فكّر فيه، يصبّ في المعنى السّابق نفسه، إنّ علوم الكتب القديمة، خصوصًا الجدلية الأرسطية، التي لا تُبنى على البرهان، فبعد تأليفها يتمّ الزيادة فيها على مرّ الزمان من آراء فلاسفة كثيرين ومختلفين أيضًا، فستكون لا محالة بعيدة عن الحقيقة، لو تمّت مقارنتها باستدلالات بسيطة بالفطرة، لرَجل يفكّر بعقله فيما يبحث من الأمور.

والشّيء الثّالث الذي فكّر فيه، ملاحظته للأشياء التي تسيطر على التّفكير الإنسانيّ من قبيل المعلِّمين والأهواء، المتعارضيْن غالبًا، في حين أنّ الإنسان كان سيحكم على الموضوعات بالصّحة المطلوبة، لو اعتمد على عقله منذ حداثة سنّه. وهنا يعطي مثالًا لتجاوز الأشياء التي لاحظها وتقديم حلّ لها، كالذي يهدم مدينة كاملة؛ ليعيد بناءها بشكل جميل، إمّا لأنّها قديمة تتداعى، وإمّا لأنّها غير مبنيّة على أساس هندسي جذاب، والشيء نفسه فيما يخصّ الآراء كلّها التي ألِفَتْها النّفس وارتكنت إليها، فيصعب انتزاعها من الفكر دفعة واحدة، إذن؛ سيكون التّغيير شيئًا فشئيا، من خلال تبديلها بمثلها أو أحسن منها، بعد تسويّتها بميزان العقل وحده، يقول موضّحًا: «ولقد رسخ في اعتقادي أنّني أكون بهذه الوسيلة أكثر توفيقًا في سياسة حياتي، ممّا لو لم أبنِ إلّا على أسس عتيقة، ولم أعتمد إلّا على مبادئ استسلمتُ للاذعان لها في شبابي، دون أن أختبر قطّ إن كانت صادقة. فإنّي وإن عرفت في ذلك شتّى المصاعب، فهي مع ذلك لم تكن لا تداوي، ولم تكن أيضًا لتقارن بالمصاعب التي تقوم عند إصلاح ما يمسّ الجمهور من أحقر الأمور، إنّ هذه الأجسام الهائلة لعسير رفعها إذا هوت، أو المحافظة عليها إذا تزعزعت، وسقوطها لا يكون إلّا مروّعًا»(12).

وترتّب على هذا، أن أسدى ديكارت نصائح لغيره، ممّن يزال تحت الفهم الأرسطي(13)، قائلًا لهم: إنّ الطّرق الكبيرة، التي تتلوّى بين الجبال تصبح مع الوقت سهلة ويسيرة، فيتّبعها الشّخص خير له من سلوك طريق مستقيم متسلّقًا الصّخور منحدرًا إلى أسفل الوديان. كان مطلبه إصلاح أفكاره الخاصّة، كما يؤكّد علنًا، أمّا في الحقيقة، فكان الهدف أبعد من ذلك، إصلاح فكر الحقبة بأكملها، والخروج من العباءة الأرسطيّة، فنجده يقول: «بحيث تكون العادة والتّقليد هما اللّذان يؤثّران في آرائنا أكثر من أيّ عِلم يقينيّ (…) وإذن فلم أكن لأستطيع أن أختار رجلًا كانت تبدو لي أفكاره واجبة التّفضيل على آراء الآخرين، ووجدتني كأنّني مضطرّ إلى أن أتولّى بنفسي توجيه نفسي»(14)، والسّير بخطى ثابتة، كما يقول في هذا الاقتباس المُشبع بمدح العقل: «ولكنّي، كان مَثَلي كمَثَل رجل يسير وحده في الظّلمات، فصمّمت على أن أسير الهوينى، وأن أستعين بكثير من الاحتياط في كلّ الأمور، فلو لم أتقدّم إلّا قليلّا جدًّا، كنت على الأقلّ قد سلِمت من الزّلل، حتّى ولم أشأ البتّة أن أبدأ بأن أنبذ جملة أيّ رأي من الآراء، التي قد تكون استطاعت في بعض الأوقات أن تتسرّب إلى اعتقادي، دون أن يقودها إليه العقل»(15).

غني عن القول، إن ديكارت قد اختبر المنطق الأرسطي، واشتغل به منذ دراسته، وظهر له فيما بعد أنّه عقيم لا يعطي عِلمًا وحرّية أوسع، بل الحُكم يكون واضحًا أصلًا بعد المُقدِّمتين، ولا يبقى إلّا الاستنتاج اللّغوي، ما يثبته هنا قائلًا: «ولكنّني عند امتحانها تبيّنت، فيما يخصّ بالمنطق أن أقيسته وأكثر تعليماته الأخرى، هي أدنى أن تنفع في أن نشرح للغير ما نعرف من الأمور، لا في تعلّم تلك الأمور»(16)، لذا فَكّر في وجوب البحث عن منهج آخر يكون محتويًا على مزايا المنطق وخاليًا من عيوبها، مع اختزال مبادئه الكثيرة في أربعة فقط، حتّى يسهل الأمر على كلّ مَن يريد أن يتعلّم وِفق العقل والمنهج السّليمَين، وكانت مبادئ ديكارت الجديدة كما يقول هي: «الأوّل ألّا أقبل شيئًا ما على أنّه حقّ، ما لم أعرف يقينًا أنّه كذلك (…) الثّاني أن أقسِّم كلّ واحدة من المعضلات التي سأختبرها، إلى أجزاء على قدر المستطاع، (…) الثّالث أن أسيِّر أفكاري بنظام، بادئًا بأبسط الأمور وأسهلها معرفة وأكثرها تركيبًا (…) والأخير أن أعمل في كلّ الأحوال من الإحصاءات الكاملة والمراجعات الشّاملة، ما يجعلني على ثقة من أنّني لم أغفل شيئًا»(17)؛ وما أرضاه كثيرًا في هذا المنهج، هو ثقته أنّه بواسطته استعمل عقله، وإن لم يكن على الوجه الأكمل، فعلى الأقلّ حدّ استطاعته.

القسم الثّالث: الأخلاق الدّيكارتيّة بين العقل النّظريّ والعقل العَمليّ

في القِسم الثالث من الكتاب، يحاول ديكارت بسط فكره الأخلاقيّ، مخافة اتّهامه بالإلحاد ونفي الإيمان عنه(18)، ولتحقيق هذا الهدف، تدرّج في الموضوع حتّى أكمل شرح نظريته فلم يواجه أحدًا قطّ، لا مؤسّسات ولا أشخاص، فعمِل بمبدأ أخلاقي نظريّ مؤقّت، يشمل اللّحظة التي يوجد فيها، والخلاصة، بعد أن يستكمل منهجه، ستتّضح مبادئ أخلاقه العَمليّة.

المقصود بهذا، أنّ الخوض في أيّة تجربة جديدة، أو منهج جديد، يستلزم الاستعانة بمبادئ مؤقّتة للأخلاق، ريثما يستوي الجديد منها وينضج، يقول ديكارت في هذا الإطار: «فإنّني وضعت لنفسي قواعد للأخلاق مؤقّتة، لا تشتمل إلّا على ثلاث حِكم أو أربع»(19).

فكانت الأولى، طاعة قوانين البلاد وعوائدها، مع الثّبات في المحافظة على الدّيانة التي ينشأ بها الفرد، مع الالتزام بالاعتدال وعدم الإفراط في الآراء حول الدّين، انطلاقًا من الذين يعيش الإنسان معهم، لا باتّباع آراء أخرى بعيدة عن المعتقد والبيئة، مع التّفريق بين الأخلاق في المُثل، والأخلاق عندما تصير فيزيائية سارية المفعول والأثر، وحسب ديكارت شتّان بين الوجهتيْن. وأما الثانية، فالقصد في الأعمال، والابتعاد عن الآراء المشكوك فيها، لِكسب الوقت والجهد، بدل الخوض في مسائل أقلّ ثباتًا تُفضي إلى المجهول، حيث أعطى ديكارت مثالًا: كالمسافر الذي تاه في غابة، بدل الالتواء هنا وهناك، يجب عليه أن يمضي في طريق مستقيم، وإن لم يصل إلى وِجهته، سيكون قد اختصر الطّريق وسط الغابات، وبلغ بعض الأماكن التي يمكن أن يجد فيها خيرًا، ممّا لو كان ثابتًا على التواءاته السّابقة، إذ يقول: «وكذلك فإنّ أعمال الحياة، لمّا كانت لا تحتمل غالبًا تأجيلًا ما، فإنّها لِحقيقة أكيدة جدًّا، أنّه إذا لم يكن في استطاعتنا تمييز أصحّ الآراء، فإنّ الواجب علينا اتّباع أكثرها رُجحانًا»(20). ثمّ الثّالثة، وهي الاجتهاد في مُغالبة النّفس لا الحظّ، والاجتهاد في تغيير رغبات الشّخص نفسه، عوض تغيير نظام العالَم، وفي هذا الشأن يقول: و«بالجملة أن أتعوّد الاعتقاد بأنّنا لا نقدر إلّا على أفكارنا، قدرة تامّة»(21)، أما السّيطرة على العالَم الخارجيّ فيستحيل إلى حدّ ما، وعليه لا يطمع الإنسان في شيء لن يناله، مُكتفيًا بتحقيق الرّضى عمّا وصل إليه بمنهجه السّليم.

وفي السّياق ذاته، كانت فلسفة ديكارت الأخلاقيّة المؤقّتة محلّ نزاع بين المتخصّصين في هذا المجال، فالموافقون له من جهة، يجدون له مسوّغات، كالتي كانت سائدة آنذاك، وهي الخوف من سطوة الكنيسة وجبروتها، إن هو أعلن عن شيء نهائيّ وتامّ في فلسفته، ومن جهة أخرى، كان الذين يخالفونه يؤكّدون على أنّ الأخلاق أو المبادئ عمومًا ثابتة ومستمرة، فكانت مواجهة الكنيسة أهون من التّلاعب بأفكار النّاس.

بينما، يسوِّغ ديكارت لنفسه سلوكه هذا النّظام الأخلاقيّ، لأنّ نتيجته كانت مبهرة في جني ثماره بين النّاس، الذين يشتركون معه فيما يجهله، مع شعوره بالرّضا، وأخذه الاستئناس بمنهجه الجديد، قائلًا: «وبكشفي كلّ يوم بواسطته عن حقائق يبدو لي أنّها ذات شأن، وأن غيري من النّاس مشتركون في الجهل بها، كان ما نلته من الرّضا ملء نفسي إلى حدّ جعل ما بقي من الأشياء لا ينال منّي منالًا»(22)، في حين كانت هذه المبادئ الأخلاقيّة المؤقّتة، تهدف أيضًا مواصلة التّعليم الذّاتيّ، مع فكرة الله الضّامن للحقيقة، في ما يسمّيه ديكارت “النّور” لتمييز الحقّ من الباطل؛ بعدم الاقتناع بآراء الغير لحظة واحدة، حتّى يستكمل الإنسان حُكمه الخاصّ في أيّة مسألة، «بحيث لا تميل إرادتنا إلى طلب شيء، أو الفرار منه، إلّا تبعًا لأنّ فهمنا يمثِّلُه لها طيّبًا أو خبيثًا، ويكفي أن يُجيد المرء الحُكم لكي يُجيد العمل، وأن يحكم أحسن ما يستطيع، ليسارع إلى عمل أحسن ما يستطيع عملًا (…) وعندما يتأكّد المرء أنّ ذلك كائن، فإنّه لا يعجزه أن يكون راضيًا»(23).

ثمّ بعد هذه الخطوة، التي يراكم فيها الشّخص كمًّا لا بأس به من الخبرات، ويستوثق عليها مع حقائق الإيمان، تكون الخطوة الموالية، التّخلّص ممّا بقي مُشوَّشًا من الآراء؛ وهي التّجربة التي حتّمت على ديكارت مقاسمتها مع الناس فرحًا بنجاحها، بالسفر والتجوال ما يزيد عن عقد من الزّمن، في عشرينات عمره؛ لقد كان سفرًا طويلًا، استقرّ به المقام بهولاندا، شاهد فيه المهازل كلّها التي يتخبّط فيها الإنسان، فبادرها بالشّكّ المنهجيّ، عوض الشّكّ من أجل الشّكّ، كما يفعل اللّاأدريون الذين يعلنون الشّكّ المُطلق، خلاف ديكارت الذي يتراجع عن الشّكّ، وقتما بدا له الاعتقاد الصّحيح، حيث يقول: «كان كلّ مقصدي لا يرمي إلّا إلى اليقين، وإلى أن أدع الأرض الرخوة والرمل، لكي أجد الصّخر أو الصلصال»(24).

القسم الرّابع: تأمّلات ديكارت في ألمانيا

في هذا القِسم يتحدّث ديكارت عن الإلهام الذي جاءه في إحدى اللّيالي، وهو بمثابة “وحي” كما سمّاه، إذ رأى فيه معالِم منهجه الجديد، حيث “أنهى ديكارت رحلته في الشتاء في ألمانيا، بمدينة أولم، ولعل الأبحاث التي كان منشغلًا بها هنالك استحوذت على عقله. على أية حال، ففي العاشر من نوفمبر عام 1619، وبينما كان منعزلًا في غرفة يتم تدفئتها بواسطة موقد، يزعم أنه رأى رؤيا في وضح النهار، وراودته ثلاثة أحلام في المساء فَسَّرها على أنها وحي مقدس لِمهمّته في الحياة؛ كَشْف النقاب عن عِلم رائع”(25)، إذ يصف ديكارت تأمّلاته بالمجرّدة البعيدة عن متناول الجمهور، فقد لا يستسيغها ذوق النّاس، مع العِلم أنّها أصل فلسفته وأساسها؛ ومع ذلك كان لزامًا عليه أن يتحدّث عنها، حتّى تتّضح الصّورة التي رسمها لمنهجه كلّه.

وبداية، فقد لاحظ ديكارت «أنّ المرء محتاج بعض الأحايين إلى أن يتّبع آراء يعرف أنّها موضوع الشّك، كما لو كانت لا تحتمل شكًّا (…) رأيت أنّه يجب عليّ أن أفعل نقيض ذلك، وأن أنبذ كلّ ما أستطيع أن أتوهّم فيه أقلّ شكّ، على أنّه باطل على الإطلاق»(26)، فلمَح إلى أنّ هذا السّبيل يؤدّي إلى خلخلة معارف الإنسان، بحيث لا يبقى لدى الشّخص -بعد الشّك- ما يتّكئ عليه سوى أفكارًا قليلة هي التي تُنعت بالواضحة، أي وجد في مُحصِّلته أفكارًا خاطئة بالجملة؛ كان مصدرها الحواسّ، ثمّ الأفكار الشّائعة، فتوجيهات الأساتذة والمعلّمين التي تمتحّ من المنهج القديم، وكذلك الأوهام والأحلام، وهي مصادر المعرفة الخاطئة التي نبّه عنها غير مرّة في كُتبه الأخرى.

بحيث، يكون هذا الشّخص الذي مارس الشّكّ واعتقد –مؤقّتًا حتّى يتمّ التّمحيص- أنّ كلّ شيء باطل، فقد كان حتمًا أن يكون صاحب هذا التّفكير، شيئًا من الأشياء، يقول ديكارت: «ولمّا انتبهت إلى أنّ هذه الحقيقة: أنا أفكّر إذن فأنا موجود، كانت من الثّبات والوثاقة واليقين، بحيث لا يستطيع اللّاأدريون زعزعتها، بكلّ ما في فروضهم من شطط بالغ، حَكمتُ أنّي أستطيع مطمئنًّا أن آخذها مبدأ أوّل للفلسفة التي أتحرّاها»(27)، وهو المبدأ الذي بدأ فيه ديكارت بدحض أفكار أرسطو، وفي الوقت نفسه مهادنة الكنيسة، في كون النّفس لا يمكن تقسيمها، وهي جوهر خالد يستأثر بالتّفكير، على عكس الجسد الفاني، الذي يمكن تقسيمه إلى أجزاء تتماشى والقوانين الفيزيائيّة. وبهذا اختبر ديكارت بانتباه هذه الثّنائيّة، ورأى أنّه قادر على التّفكير، ولو لم يكن له أبدًا جسد يشغل حيّزًا ما، بل لو لم يكن أيّ عالَم أصلًا، حيث يقول: «فإنّ كوني أفكّر في الشّكّ في حقيقة الأشياء الأخرى، يستتبع استتباعًا جدّ واضح، وجدّ يقيني أنّني كنت موجودًا (…) ولقد عرفت من ذلك، أنّني كنت جوهرًا كلّ ماهيّته أو طبيعته هي التفكير، ولأجل أن يكون موجودًا، فإنّه ليس في حاجة إلى أيّ مكان، ولا يعتمد على أيّ شيء مادّي، بحيث أنّ النّفس التي أنا بها، هي متمايزة تمام التّميز عن الجسم، بل وهي أيسر أن تُعرف، وأيضًا لو لم يكن الجسم موجودًا البتّة، لكانت النّفس موجودة كما هي بتمامها»(28).

يمضي ديكارت في تأمّلاته وتفسيراته عن هذا اليقين، وهذه الحقيقة اللّذان يستوجبان التّحليل ثمّ التّركيب لتتّضح الأمور أكثر؛ فالكوجيطو بداية الثّقة، إذ جعله يستنتج قاعدة عامّة، هي: إنّ الأشياء التي نتصوّرها تصوّرًا قوي الوضوح والتميّز، هي جميعًا حقيقية. ولكن يبقى السّؤال المطروح: ما الذي يجعل هذا التّفكير أصلًا حقيقة؟ وكيف يتأكّد الشخص من صحّة شكوكه؟ وهل هي نابعة منه أم هناك من يغويه عن الحقيقة؟

إنّها فكرة الكمال الإلهي، التي استنجد بها لكي يدفع عنه الرّيب، أكان الفكريّ أم الإيمانيّ، إذ دافع عن المبدأ الحداثيّ الكبير الهامّ، وهو العودة إلى الذّات أوّلًا فالطّبيعة، وهو ما سمّاه بـ”الكوجيطو“، الذي يضمّ الضّمير “أنا” أكثر من مرّة، إعلانًا عن الذّاتيّة قبل الموضوعيّة؛ ولكن اصطدم هذا المبدأ اليقينيّ بمسألة أخرى أكبر وأخطر، حاول ديكارت أن يجد لها تفسيرًا سهلًا، وهو وجود مَن هو أكمل مِن هذا اليقين الذي يَهَبُ النّاس بعضًا مِن كمالاته، وهو الله، إذ يقول: «فأنا لا أقدر أيضًا على أن أستمدّ هذه الفكرة من نفسي، وعلى ذلك بقي أن تكون هذه الفكرة قد أُلقيت إليّ مِن طبيعة هي في الحقيقة أكثر منّي كمالًا، بل ولها مِن نفسها الكمالات كلّها، وإذا أردتُ التّعبير بكلمة واحدة، عن تلك الطّبيعة فإنّ المراد بها الله»(29)، وبهذا يقلِبُ ديكارت المنهج القديم رأسًا على عقب؛ فانتقل مِن: لا شيء في العقل لم يكن أوّلًا في الحسّ، معوّضًا إيّاه بـ: الله الكامل في ذهننا بِتوسُّط العقل في ذلك، فـ «الله كائن أو موجود وأنّه ذات كاملة، وأنّ ما فينا كلّه يصدر عنه»(30).

القسم الخامس: الطّبيعة والعِلم الجديد

في هذا القِسم، يستلّ ديكارت نفسه من الخلاف الدّائر حول حركة الأرض، إذا عَلِمنا أنّ كتابه “مقال عن المنهج” جاء مباشرة بعد أن كاد يحرق أوراق كتابه “العالَم أو كتاب النّور”، الذي أكدّ فيه هذه الحقائق، فعَدل عن نشره لمّا خاف عقاب الكنيسة، مثل ما وقع لجاليليو من مُحاكمة مهينة سنة 1633م -في عصر ديكارت- بسبب جهرِه باكتشافاته الفَلكيّة، يقول ديكارت: «قد أرتاح لأن أستمرّ هنا في تبيين سلسلة الحقائق الأخرى التي استنبطتها من هذه الأولى، ولكن لمّا كان تحقيق هذا الغرض، يحتاج إلى أن أتكلّم الآن في مسائل كثيرة، هي موضع اختلاف بين العلماء الذين لا أريد أن أحشر نفسي في جمعهم، فإنّي أعتقد أنّ الأفضل أن أكفّ عن ذلك الكلام (…) كي أفسح المجال لمن هم أكثر حكمة [يقصد رجال الكنيسة] حتى يُقرّروا إن كان من المفيد أن يعرف عنها الجمهور شيئًا»(31)، هذا الخوف الشّديد سيطغى على هذا القِسم، مُتحدِّثًا عن كتابه “العالَم”، هو موجود عنده ومكتوب، ولكنه يُشير إليه، فقط بتلميحات وبعض الإشارات كما سنلحظ؛ إذ يستغرب من وجود بعض القوانين التي أقامها الله في الطّبيعة، والتي نعرفها في نفوسنا، بحيث يكفي التّفكير فيها تفكيرًا كافيًا، حتى لا نستطيع الشّكّ في إنّها رُوعِيت بدقّة، في كلّ ما هو موجود أو يحدث في العالَم، بل وسنكتشف حقائق أخرى أهمّ وأنفع، يقول ديكارت: «ولمّا كنت قد اجتهدت في شرح أصول تلك الحقائق، في رسالة مَنعتني بعض الاعتبارات عن إذاعتها، فإنّني لا أقدر على التّعريف بها أكثر من أن أَذكر هنا بإيجاز ما تحويه هذه الرّسالة، وكان غرضي أن أضمِّنَها كلّ ما كنت أرى أنّني أعرفه قبل كتابتها، ممّا يتّصل بطبيعة الأشياء المادّيّة (…) ما كنت أتصوّره من معنى الضّوء، ثمّ أزيد بهذه المناسبة شيئًا عن الشّمس، وعن الكواكب الثّابتة (…) وعن السّماوات (…) وعن السّيّارات وذوات الأذناب وعن الأرض (…) وخصوصًا عن كلّ الأجرام التي فوق الأرض»(32).

إذن، كيف سيتصرّف ديكارت للحديث عن هاته الأشياء الطّبيعيّة؟ التي ذهبت بجاليليو إلى السّجن [1633م]، وقَبله غير بعيد [سنة 1600م] أَحرقت جوردانو(33) برونو حيًّا؛ إنّه سيفترض افتراضًا منهجيًّا سهلًا، وهو الحديث عن عالَم آخر غير هذا الذي نسْكنه، ويبدأ ديكارت بتنظيم خياليّ وهْميّ جديد للأشياء، بحيث تكون صورة طبق الأصل لِعالَمنا، يقول عن هذه الواقعة: «ولكي أستطيع في حرّيّة أن أقول حُكمي، دون أن أكون مرغمًا على اتّباع الآراء المتداولة بين العلماء أو نقضها، فإنّني اعتزمتُ أن أترك كلّ هذا العالَم، لمجادلات هؤلاء العلماء، وألّا أتحدثّ إلّا عمّا يحصل في عالَم جديد، لو أنّ الله خلق الآن في جهة ما، في الأمكنة الخياليّة، مادّة كافيّة لتكوينه، ولو أنّه حرّك حركة مختلفة، وعلى غير نظام الأجزاء المختلفة لهذه المادّة، بحيث يكوِّن منها خليطًا (…) ويدعها تعمل تبعًا للقوانين التي أقامها»(34)، ثمّ واصل ديكارت الكلام عن هذا العالَم بكلّ افتراض، ولكن دامجًا فيه اكتشافات كرويّة الأرض ودورانها حول الشّمس، بمعنى أنّه ينسف الفكرة الأرسطيّة التي تتبنّاها الكنيسة، بحيلة كما قلنا، ولكنّه يؤكّد على أنّ استدلالاته، تستند على مبدأ كمالات الله غير المتناهية، التي تتجلّى في قوانينه التي يُمكن اكتشافها، لو أنّه خلق عوالِم أخرى كثيرة. ثمّ انتقل من الطّبيعة بعوالمِها إلى وصف الإنسان، وما يحتويه جسده من وظائف، باسطًا كلّ البسط عمل القلب والشّرايين بدقّة متناهية، وميّزه عن الحيوان، عمومًا، بكونه كائنًا يُفكّر. إذ جرّد الأشياء كلّها من العقل وأعطاه للإنسان، بل وصف الحيوان بالآلة التي تشبه أجسامنا، ولكنّها لن تصل أبدًا إلى النّطق بكلمات وعبارات، كما يفعل الإنسان الحقيقي.

القسم السّادس: الأسباب الحقيقية وراء إخفاء الكتاب وإظهار فقط بعض أفكاره

يُتابع ديكارت في هذا الجزء الأخير، الحديث عن كتابه “العالَم أو كتاب النور”، فيقول: «مضت الآن ثلاثة أعوام منذ انتهيتُ من الرّسالة [يقصد كتابه العالَم] التي تحتوي على هذه الأشياء كلّها، وأخذتُ في مراجعتها، كي أضعها بين يدي طابع، عندما علمتُ أنّ أشخاصًا أُجلّهم [يقصد رجال الكنيسة] ولهم من السُّلطة على أعمالي، ما لا يقلّ عمّا لِعقلي من السُّلطة على أفكاري، لم يقرّوا رأيًا في عِلم الطّبيعة أذاعه البعض [يقصد جاليليو جاليلي] قبل الآن بقليل [يقصد سنة 1633م]، ولا أريد أن أقول: إنّني كنت على هذا الرّأي، ولكني أريد أن أقول: إنّني لم ألحظ فيه قبل استنكارهم، ما أستطيع أن أتوهّمه مُضرًّا بالدّين أو بالدّولة (…) وهذا كان كافيًا ليضطرّني إلى تغيير ما كنت صمّمتُ عليه مِن نشر هذه البحوث»(35).

من هذا القبيل، دائمًا ما يُذَكِّر ديكارت بالمنهج الجديد الذي اعتمده، خاصّة ما يتعلّق بالأخلاق، فبحسبه إن اكتفى كلّ إنسان بعقله، سيكون عدد المصلحين قليل جدًّا، لأنّ الأغلبية ستكون بأخلاق لا بأس بها إن لم تكن عالية. وبتطبيق هذا المبدأ على الطّبيعة، سيخرج النّاس بفوائد عظيمة أكثر من التي توجد آنذاك، بحيث لن تمسّ أيّ إنسان في طبيعته، بل ستعطيه بدائل وحلول لمعضلات عانى منها، ومازال يُعاني في ظلّ يقينه في الفلسفة النّظريّة التي تُعلَّم في المدارس، عوض الفلسفة العَمَليّة التي ستجعل الإنسان حتمًا سيِّدًا على الطّبيعة ومُسخِّرًا لها.

بينما، يقترح ديكارت ترتيبًا لهذه التّجارب مع الطّبيعة، كان أوّلها؛ العِلل الأولى في ما هو موجود في العالَم كلّه، ألا وهي الله، مع نبذ الغموض عن التّمييزات والمبادئ التي يستعينون بها في طريقة تفلسفهم، وثانيها؛ الوضوح في ما يقترحه أيّ شخص يريد أن يعمل على هاته التّجارب، وثالثها؛ الاعتماد على ما يقوله الشّخص الذي قام بالعمليّة بنفسه، لا أن يستمع النّاس بالواسطة، التي ربّما، بل وكثيرًا ما شوَّهت الحقائق، أو على الأقلّ أخفقت في تفسير الرّواية الحقيقيّة.

والمُجدي إذن، هو الاعتماد على رجل واحد، الذي استكشف الموضوع بنفسه، وأجاده في جعْله مِلكًا له، يقول ديكارت: «فإنّني أكون حتمًا أولى بذلك، من كلّ أحد غيري، وليس هذا لأنّه لا يمكن أن يكون في العالَم عقول كثيرة أفضل من عقلي (…) بل لإنّي كثيرًا ما شرحت بعض آرائي لأشخاص أولي عقول جيّدة، وبينما كنت أتحدّث إليهم كان يظهر لي أنّهم يفهمونها فهمًا مُتميّزًا، ومع هذا فإنّهم عندما كانوا يُعيدونها، كنت ألحظ أنّهم كانوا يكادون دائمًا يُغيّرونها، بحيث لم أكن لأستطيع أن اعترف بأنّها آرائي»(36).

لهذه الاعتبارات وغيرها السّابق، آثر ديكارت عدم نشر رسالته التي كانت بين يديه جاهزة، بل قد صمّم على ألّا يظهرها طول حياته، إلّا ما كان عامًّا أو مُشارًا إليه إشارة خفيفة. فترقّب ديكارت ثلاث سنوات كاملة، قبل أن يتحدّث عن كتابه هذا بطريقة غير مباشرة، وما يؤّكد خوفه الشّديد من الكنيسة، أنّ الكتاب عينه لم يُطبع إلّا بعد وفاته، فقد كان حريصًا على إتمام مشروعه العِلميّ، الذي بدأت معالمه تنكشف أمامه واحدًا تلو الآخر، إذ كان بين نارين الأولى جبروت رجال الدّين الذين يملكون “سوط الرّبّ”، وبين صعوبة تقبّل العامّة لآراء جديدة عمّرت لقرون عديدة، ولم يمنع هذا كلّه، أن يكون ديكارت من بين رموز الفلسفة الحديثة، إذ ما زال صيته مستمرًّا إلى الآن.

خاتمة

بعد تخرّجه من مدرسة “لافليش” الابتدائية، كان ديكارت قد عقد العزم على تغيير المنطق القديم، الذي خَبِره فكرًا وعملًا، فكتب مباشرة كتابه الأوّل، بعنوان “قواعد لتوجيه الفكر”، حاول فيه إلجام العقل، والسيطرة عليه وقيادته لمسار آخر، غير المسار الأرسطي المهيمن؛ ولكن تبيّن له فيما بعد، أنه يتضمن قواعد كثيرة ومُعقَّدة، فكان كتابه “مقال عن المنهج” تعويضًا له، في وضع منهج مختصر ومفيد، أفضل من وضع عدد هائل من القواعد –تخطّت العشرين قاعدة- التي لا تصلح كمنهج يجب أن يكون مقتضبًا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، كان “مقال عن المنهج” هروبًا من سوط الرّبّ، الذي تُشهِره الكنيسة ضد من تشاء ووقتما تشاء، إذ تحدث ديكارت عن سيرة ذهنية له، ولكن بين طيّاتها، نجد أعمال هدم المنطق الأرسطي قائمة.

إنّ ديكارت، كان وما يزال، رائدًا في التّعبير عن الصّياغة العِلميّة الجديدة للأسس الحداثية، بالتّحوّل من الخارج الطّبيعي إلى الدّاخل الذاتي اعتمادًا على ميتافيزيقا ضامنة للمعرفة، واعتمادًا أيضًا على مشروع، ومنهج متكامل سطّر ملامحه الرّئيسيّة منذ بداية تعلّمه، عندما ضجر من التّعليم العتيق للفكر اليوناني الممزوج بالنّكهة المسيحيّة المقدَّسة، ولم يستطع أن يبوح عمّا في داخله حتّى أخذ شهادته؛ فكان كتابه “مقال عن المنهج” خير دليل على تلك الرؤية الشاملة في الربط بين العِلم والفلسفة.

ولعل أفكار هذا الكِتاب تفتح آفاقًا أخرى من البحث، وتطرح أسئلة متنوعة عن المعرفة وعلاقتها بالذات والموضوع والأهم -وإن كان عنده تحايلًا فرضته المناسبة- عودة الدين؛ بمعنى الحديث عن أطروحة جدلية تجمع العقل والكون والإيمان.

الإحالات والهوامش

(1) لن نكتب سيرة ديكارت كاملة لشهرته الواسعة، ولكن باختصار شديد: وُلد سنة 1596م، في بلدة اسمها حاليًّا “ديكارت” نسبة له، كانت تسمّى “لاهاي إن تورين”، قضى فيها عشر سنوات، لِينتقل إلى مدرسة “لافليش”. ثم يعود لجامعة “بواتييه” قرب مكان ولادته، مُنهيًا دراسته الجامعيّة بإجازة في القانون سنة 1616م، ويزور باريس ليستقرَّ بها سَنتَيْن قبل أن ينطلق في رحلته المشهورة، في سنّ الثّانية والعشرين نحو العالَم، حتّى وفاته بالسّويد سنة 1950م.

(2) مقال عن المنهج، رونيه ديكارت، ترجمة محمد محمود الخضيري، مراجعة وتقديم محمد مصطفى حلمي، دار الكتاب العربي القاهرة، ط2/1968م، ص109.

(3) نفسه، ص111.

(4) نفسه، ص110.

(5) نفسه، ص112.

(6) نفسه، ص113-114.

(7) يقصد به فلسفة أرسطو.

(8) مقال عن المنهج، رونيه ديكارت، مرجع سابق، ص119-120.

(9) نفسه، ص120.

(10) غادر ديكارت بريدا الهولندية سنة 1619م، لينضمّ إلى جيش ماكسيميليان الأوّل (دوق باڤاريا حليف فرنسا)، وكانت الحرب تتعلّق بشرعية سلطة فرديناند الخامس، الذي نُصِّب على الإمبراطورية الرومانية في سبتمبر من ذلك العام. وحضر ديكارت مراسم التتويج، ثمّ عاد إلى الجيش، لكنّ حالة الطقس الشتوي أجبرته على البقاء في بلدة تُدعى أُولْم، لا تبعد كثيرًا عن ميونيخ.

(11) بالمقابل كثير من الدّراسات السّابقة، فهمت مثال ديكارت، أنّه يقصي الفلاسفة مشاركتهم مشروعه، بل كانت الفكرة أعمق من ذلك.

(12) مقال عن المنهج، رونيه ديكارت، مرجع سابق، ص123-124.

(13) وما أكثرهم كما هو معلوم تلك الفترة.

(14) مقال عن المنهج، رونيه ديكارت، مرجع سابق، ص126.

(15) نفسه، ص126.

(16) نفسه، ص128.

(17) نفسه، ص130-132.

(18) وهو ما حدث بعدها، فقد اتّهم بالإلحاد حتى مُنعت أفكاره داخل الجامعات الهولندية، ووُضعت كتبه ضمن قائمة الممنوعات الكنسية.

(19) مقال عن المنهج، رونيه ديكارت، مرجع سابق، ص137.

(20) نفسه، ص140.

(21) نفسه، ص140.

(22) نفسه، ص143.

(23) نفسه، ص143.

(24) نفسه، ص144-145.

(25) ديكارت مقدمة قصيرة جدا، توم سوريل، ترجمة أحمد محمد الروبي، مراجعة ضياء ورّاد، مؤسسة هنداوي، القاهرة، ط2/2014م، ص18.

(26) مقال عن المنهج، رونيه ديكارت، مرجع سابق، ص148.

(27) نفسه، ص149.

(28) نفسه، ص151-154.

(29) نفسه، ص155-156.

(30) نفسه، ص163.

(31) نفسه، ص167.

(32) نفسه، ص168.

(33) لم يكن برونو صاحب نظرية أو عالِما، بِقدر ما كان راهبًا متديّنًا، ولكنه يؤمن بلا نهائية الكون وفساحته، وكان يجهر بهذا في الشارع، وفي المنتديات؛ ما جعل الكنيسة تحرقه حيًّا، سنة 1600م، أمام الملأ في إحدى ساحات روما.

(34) مقال عن المنهج، رونيه ديكارت، مرجع سابق، ص169.

(35) نفسه، ص189.

(36) نفسه، ص197.

كن جزء من مجتمع مرّرها اشترك بنشرتنا.

كن جزء من مجتمع مرّرها اشترك بنشرتنا.