إننا لنقف عند تعقيدات مفاهيمية شائكة ونحن نستعمل مصطلح فن، من حيث الحديث عن «فن الذاكرة»، و«فن الحرب»، و«فن الطهي»، «فن التدبير المنزلي»، و«فن العيش». فيصير الفن في ذاته منهجًا لفعل شيء ما بطريقة حسنة، أو بتقنية technique أفضل. ما يقودنا إلى ضرورة العودة إلى الأصل والجذر اللاتيني ما دمنا نتحدث عن مصطلح التقنية، إذ نقف إزاء كون كلمة thechné التي تعني مادة وفن و«مهارة» فعل شيء ما، وفي الوقت عينه فهي تشير إلى المنهج والحيلة للقيام بالفعل. وأما في اللغة العربية نعثر على أن كلمة «فن» ترتبط في معانيها بالأسلوب؛ إذْ نقول «أفانين القول» أي أساليبه، وكما ترتبط بالزينة، وبجملة الوسائل التي يستعملها الإنسان لإثارة المشاعر، والعواطف، وبخاصة عاطفة الجمال، كالتصوير والموسيقى والشعر؛ فيغدو الفن في هذه الحالة «مهارة»، ليعيدنا إلى الارتباط بالمعنى نفسه في الجذر اللاتيني؛ أي مهارة يحكمها الذوق والمواهب. وارتباطًا بالأمر فقد عمد الإغريق مع أفلاطون إلى اعتبار الفن مهارة وإتقان تقليد الطبيعة ونقل لها، وهو ما سيظل قائمًا إلى أن يجد ذروته مع واقعية غوستاف كوربي وزملائه في القرن التاسع عشر.

غير أن انعطاف تيار «ما بعد الانطباعية» الفني، وما تولد عنها من تيارات مهدت إلى بروز الفنون المعاصرة؛ سيجعل بعض الباحثين يرى بأن الفن لم يعد يقيم في كونه عدسة مصوّرة للطبيعة، وذلك خاصة مع بزوغ فجر التحليل النفسي والأبحاث الإنسانية الجديدة التي اهتمت بعلاقة الإنسان بالطبيعة وعالمه الخارجي من نواح ذهنية، ونفسية، واجتماعية متعددة؛ تزامنت مع ظهور آلة التصوير الفوتوغرافية –التي وقف كوربي خصمًا عنيدًا لها- ومن ثمة السينماتوغرافيا، التي مهدت لزوال هالة قدسية العمل الفني من حيث إنه أصيل ومتفرد. فبات يُنظر إلى الفن على أساس أنه نتاج ذهني وفكري يتخطى الحاجة البشرية، ولا يرتبط بالطبيعة والمهارة، بل بالداخل البشري (كما نرى في الأعمال التجريدية) أو أحلامه (والسُريالية أبرز نماذج ذلك)، أو أفكاره (كما في الفن المفاهيمي)؛ أي الداخل والذات في جل تعقيداتهما وتشظيهما.

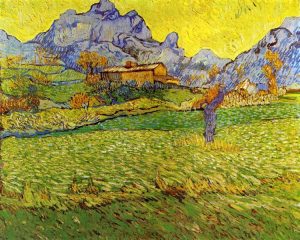

وهذا ما يُبعد الفن عن كونه وهمًا أو أمرًا مصطنعًا؛ إذْ ليس الغرض من الفن أن يُقلد الطبيعة، كما يقول أوسكار وايلد، عكس ما نصّ عليه أفلاطون في «جمهوريته». يتساءل وايلد «ما هي إذن الطبيعة؟» ويجيب: «إنها ليست الأم التي أنجبتنا. بل إنها من إبداعنا»[1]. فحينما أرى صورةً مضببة أتذكر فيرمير، وحينما أرى دخان قطار، أتذكر تورنر أو موني، وإنه سيزان من يغرينا بتفاحاته وليس حواء، وألسنا ونحن نشاهد حقول نبتة عباد الشمس، تتقافز إلى أبصارنا وأذهاننا لوحات فان غوخ؟ وحينما أدخل لحمام مقهى أتذكر دوشامب؛ وإننا لننبهر اليوم بأضواء باريس بعد كل ما راكمته أبصارنا من لوحات لفنانين عاشوا فيها، ويبحث السياح عن شمس وأنوار المغرب بفضل لوحات دولاكروا وماتيس. إنّ ذهننا هو الذي يبتكر الطبيعة، وهو الذي يهب الحياة استيقاظها المبكر فينا، وهو الذي يصوّر ويؤول العالم؛ فلا وجود لوقائع؛ بل هناك تأويلات كما يخبرنا نيتشه. فبفضل الفن يُقدّم لنا العقل رؤية للحياة والطبيعة معًا، ويقدم لنا صيرورة وسيرورة حياتية. فهو يجعل اللامرئي مرئيًا، حسب تعبير بول كلي. لهذا لم يتوان إيف بونُفوا في القول بأنه «يبدو أنّ العديد من الفنانين يكتفون بدراسة جوانب من العالم. لكن بضعهم، الذين هم من العظماء، يقلدون أقل، وينقلون أقل (…). أولئك الذين لا يؤمنون إلا بالنظر، بالكاد يتباطؤون في تحليل ما يرونه»[2].

ومع عصر النسخ والتكرار، لم يعد العمل الفني يقيم في الشيء في ذاته أو في النسخة الأصل، وكما يذهب والتر بنيامين، فالعمل الفني، وبما أنه يحضر في نسخ متعددة، قد غيّر من كل حمولاته المقدسة. ومنه فقد تم استبدال «القيمة الشعائرية» (القُدسية) بـ«قيمة العرض»[3]. فمع بروز السينما والتصوير الفوتوغرافي، ومنها استوحى بنيامين أطروحته، بزغ عصر النسخ، وضاعت هالة العمل ومفهوم الفرادة والأصالة، وهو عينه ما نجده في فنون السيريغرافي وباقي التيارات المعاصرة؛ حيث الاشتغال الأساسي يعتمد على الزوال والاندثار والهروب من الزمن، ما يجعل العمل الفني المعاصر لا يقيم –كما سابقيه- في قيمة الخلود.

لقد اختلفت إذن تفاسيرنا للغرض الفني تبعًا لمفهوم الفن في العصر الذي صُنع فيه، ففي العصر الكلاسيكي اصطلحنا على الأغراض أنها فنية؛ لأنها تحوي مهارة وإتقانًا من لدن صانعها (الفنان!)، بينما في الحقبة الحداثية اصطلحنا على الغرض بأنه فني؛ لأنه يحمل بعدًا تعبيريًا أو انطباعيًا صادرًا من دواخل الفنان، وفي عصر ما بعد الحداثة، تعددتْ صيغ اصطلاح صفة الفنية على الغرض، لكن تبقى أهمها هي حمله للفكرة (التصوّر، المفهوم؛ إلخ) التي نودّ منه أن يحملها، وتعبيرًا عن الذات في تشظيها وتعددها.

وبنظرة خاطفة على التاريخ الحضاري وتاريخ تطور مفهوم الفن، فإننا نلحظ بأنه إلى حدود عصر النهضة كان من الصعب فصل الفن عن «المهارة» و«الحرفة»، حيث لم يكن للفنان أي استقلالية عن المؤسسة التي يعمل لديها، باعتباره «مُنجِزًا»، و«صانعًا»، و«حِرَفيًا». ومع بروز مفهوم «الفنون الحرة» في عصر النهضة، غدا الفن أوثق ارتباطًا بـ«الثقافيّ» و«الذهني»، وبالتالي بات الغرض الفني غرضًا ذهنيًا، وليس غرضًا تزيينيًا صنيع الحرفة، إلا أنه لم ينفصل عن «المهارة». وإن تتبعنا النظر إلى الفن بعين سوسيولوجية، سنجد أن فناني تلك الحقبة، ولكي يحظوا بمكانة رفيعة، كان عليهم أن يتقربوا من الأمراء والطبقة الحاكمة؛ ويكفي للتأكد من هذا الطرح أن نلقي نظرة على عدد اللوحات التي خُصصت لأمراء أوروبا. ومن جهة أخرى، فإن الغرض الفني ظل صنيعة يد الفنان وأدواته في مرسمه، إلى حدود منتصف القرن الماضي، حيث شكلت الأعمال الفنية جاهزة الصنع Ready-made ثورة على المفاهيم السابقة التي ظلت لصيقة الفن والغرض الفني من حيث إنه نتاج لعبقرية و«حِرَفية» الفنان؛ إذْ تم نقل الأشياء المبتذلة والمألوفة إلى عالم الفن. ما جعل الشيء الفني يفقد هالته القدسية، وصار «كل شيء فنًا» كما قال دوشامب، فكل الأغراض يمكنها أن تتحول إلى أعمال فنية، وكل ما يلمسه الفنان يغدو عملًا فنيًا، أو بتعبير فرناندو بيسوا: «لا وجود لأي قاعدة، كل الناس استثناءات لقاعدة لا وجود لها»؛ فقد اختفت القواعد وصارت «اللاقاعدة هي القاعدة»[4]. ما يجعل من المهارة والمعرفة التقنية في الخلفية والمرتبة الثانية بعد التصوّر والفكرة، اللذين يقوم عليهما العمل الفني المعاصر في شقه الأكبر، وعليه، لم يعد الفن أمرًا ذهنيًا، بل مفهوميًا.

لم نعد نتحدث عن الفنان بصفته صانعًا للفن، حِرَفيًا يرسم لوحاته الصباغية، باحثًا عن التناسق وعن الجمال في مركبات عمله، وهو يحاول محاكاة الطبيعة والواقع، ولم يعد هو ذلك الشخص العبقري الذي يمتلك موهبة خارقة تسمح له بأن يجسد ويعبر عن الخيال عبر تحفه الفنية التي يعرضها في المعارض، ومن صنع يده. الفن موجود في كل شيء وفي كل مكان وحتى في «اللاشيء»، من حيث إنه وليد التصور والمفهوم، ويا لها من صدمة زلزلت عرش كل التصورات القديمة للفن. وبالمقابل لم يعد الفنان هو ذلك الشخص القادم من المدارس الفنية أو الدارس للفن في ورش «معلّم»، فالكل فنان، والمجتمع بحد ذاته عمل فني، بتعبير جوزيف بويز. وأما الفن فلا يقيم –منذ انعطافات القرن الماضي- في الطبيعة؛ بل إنّ الطبيعة هي بنتُ الفن، فالفن يغير رؤيتنا للأشياء والعالم؛ حيث إنه كما يقول وايلد «الفن يخلق أثرًا فريدًا لا يُضاهى، من ثم ينتقل لشيء آخر»[5]. فلم نعد ننبهر بأعمال تنقل لنا غروب الشمس، الذي لم يعد من الموضة «الجمالية»؛ فالطبيعة صارت تتبع اليوم موضة الفن، من حيث إن دهشتنا بها تتولد بما نمتلكه من صور فنية سابقة نقارنها بما رأيناه في الطبيعة، وليس العكس. فالطبيعة (إذن) هي من يقلد الفن.

[1] Oscar Wild, intentions, le Déclin du mensonge, trd. De H. Juin (1928), coll. 10-18, éd. U.G.E., 1986, p. 56.

[2] Yves Bonnefoy, L’improbable et autres essais, coll. Folio, éd. Gallimard, 2001, p. 197.

[3] للمزيد انظر:

Walter Benjamin, Essais (1935), trd. De Maurice de Gandillac, Bibliothèque Médiations, éd. Denoël-Gonthier, 1983. & W. Benjamin, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique (1939), trd. par Frédéric Joly, éd. Payot et Rivages, 2013.

[4] للمزيد راجع:

Nathalie Heinich, Le paradigme de l’art contemporain, structures d’une révolution artistique, éd. Gallimard, Paris, 2017.

[5] أوسكار وايلد، المصدر نفسه، ص 56.

كن جزء من مجتمع مرّرها اشترك بنشرتنا.

كن جزء من مجتمع مرّرها اشترك بنشرتنا.