تقرير الحالة الطبية

«ت.م» رجلٌ إنجليزي يبلغ من العمر 32 عامًا، أعزب، لا يُعاني من أمراضٍ مزمنة، يعمل كقبطان مركباتٍ بحريّة لدى إحدى أكبر الشركات الأوروبية المتخصِّصة في تجارة العاج، وقد عاد قبل فترة من دولة الكونغو بعد قضائه عِدّة أشهر في قلب القارّة الأفريقية.

أحضره رفيقه إلى الطوارئ خوفًا من تعرّضه لنوبة هَلَعٍ مُباغِتة.. حيث أنّه لم يكن في حالةٍ صحيةٍ مُستقرِّة.

(المريض غير جدير بالثقة فيما يتعلَّق بسرده للأحداث).

- شكوى المريض:

«مازلتُ أسمع صوته يرنّ في أذني: “الرعب! الرعب!”».

- التاريخ الـمُفصَّل للشكوى:

كان «ت.م» في حالةٍ صحيةٍ مُستقرِّة قبل ذهابه إلى رحلة عملٍ في الكونغو، حيث أبحَرَ فوق نهرها الممتد لآلاف الكيلومترات طوال أسابيعٍ عَصيبة، تَعَرَّضَ خلالها لسلسةِ أحداثٍ مُفجِعَة أدت إلى تدهور حالته تدهورًا كبيرًا. حكى عن المناظر الوحشيّة والفساد الذي شهده، وعن جشع وكلاء الشركة في نهب الأرض وسُكّانها. كما روى عن لقائه مع المدعوّ «كورتز»، أسطورة تجارة العاج، والوكيل المنشقّ عن الشركة، الذي نَصَّبَ نفسه كشخصيةٍ إلهيّة بين قبائل المنطقة التي استقرّ فيها داخل الكونغو؛ فنجده يتكلم بانزعاجٍ أقرب ما يكون إلى الارتياب وهو يُفصِّل في حديثه عن فظائع «كورتز» الأخلاقية وسَعيه المميت نحو السُّلطة. ومع استرساله المتَقَافز في سرد تفاصيل القصة، ذكر المريض أنّه كان بجوار هذا الرجل الغامض أثناء لحظات احتضاره، حيث سمعه يهمس: «الرعب! الرعب!» قبيل لفظه أنفاسه الأخيرة. ومنذ تلك اللحظة، وهو يشعر بأشباح هذا الرعب قد احتلَّت ذاكرته وسيطرت على تفكيره، فأصبح الظلام يُطارده أينما ارتحل في صباحه ومساءه.

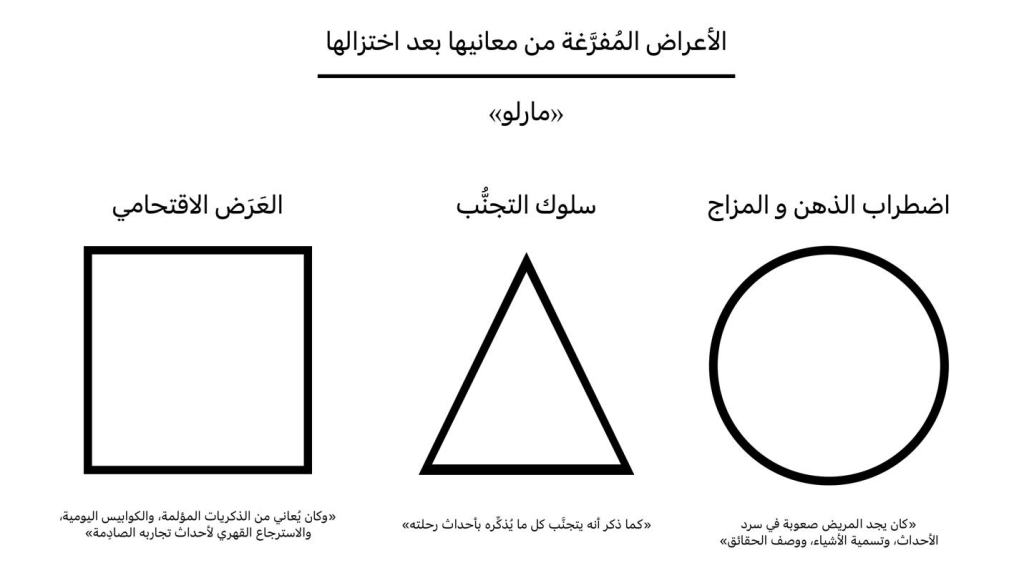

كان المريض يُعاني من عدة أعراضٍ اقتحاميةٍ مُتكرِّرَة، كـ: (الذكريات المؤلمة التي تفرض حضورها في الوعي، والكوابيس اليومية عن الفظائع التي شهدها في الكونغو، والاسترجاع القهريّ لأحداث تجاربه الصادِمة وما تتسبب به من انتفاضاتٍ جسمانية ونفسانية).

كما ذكر أنّه يتجنُّب كل ما يُذكِّره بأحداث رحلته، كـ: (الشركة، والعاج، وذِكرى «كورتز» وأقواله الفظيعة التي تعكس الطبيعة الجَشِعَة للنفس البشرية).

وعند سؤاله عن تفاصيل تجاربه الصادِمة، كان يجد (صعوبة في سرد الأحداث وتسمية الأشياء ووصف الحقائق؛ كما أظهر تقلُّبًا مزاجيًّا عند حديثه عن أفكار «كورتز» وتَصَرُّفاته، وكشف أيضًا عن معتقداته السلبية حيال نفسه والآخرين والحضارة الأوروبية جمعاء).

ومع كل ما سَبَق ذكره، كان يُعاني من أعراضٍ تفارقية مؤثِّرة، كـ: (تبدد الواقع، وتبدّد الشخصية)، حسب وصفه وتأكيد مَن معه.

وقد نفى أيّ محاولة -أو أفكار- لإيذاء نفسه أو الآخرين، أو تعاطي المخدرات وشرب الكحول.

- تاريخ الأمراض النفسية السابقة:

لا شيء يُذكر.

- تاريخ الأمراض الطبية السابقة:

لا شيء يُذكر.

- فحص الحالة الذهنية:

كان «ت.م» يبدو شاحِبًا ونحيلاً بالرغم مِن مَظهره المقبول من ناحية النظافة والهندام. كان سلوكه مُرتابًا بشدة، مما انعكس على حديثه الذي اتصف بالضبابية والبؤس. كان على معرفةٍ وإدراكٍ بمُحيطه، كما كان على بصيرةٍ بحالته الصحية المتدهورة (لكنه لم يعتقد أنّ هناك علاج قادر على مساعدته). كان تفكيره محكومًا باليأس من طبيعة الإنسان وحضارته، مما جعل تصرفاته غير لائقة في بعض المواقف، كـ: (الضحك في وجوه الناس). وبالرغم من إنكار للهلاوس السمعية، إلّا أنه كان يسأل: «ألا تسمعونها؟ إنّ الظلام يهمِس من حولنا بإلحاح، همسة بَدَت تكبر بتوعُّد كالنسمة الأولى لريحٍ قادمة: الرعب! الرعب!».

- التشخيص:

اضطراب الكرب التالي للصدمة (PTSD) مع أعراض تفارقية*.

- الخطة العلاجية:

في الطوارئ، أُعْطِيَ المريض (…)، ليساعد على استقرار حالته،

ثمّ وُصِفَ له (…)، لمدة 14 يومًا، وحُجِزَ له موعدًا لمراجعة العيادة بعد استكمال جرعات الوصفة، كما حُوِّلَ إلى الأخصائي النفسي لتحديد مواعيد جلساته العلاجية*.

نهاية التقرير:

قد يتبادر إلى ذهن البعض أنّ حالة «ت.م» وقصته تبدو مألوفة في تفاصيلها، وهذا صحيح؛ إذ يُعتبر أحد أشهر الشخصيات التَخَيُّليّة في تاريخ الأدب القصصي. وإن سَبَق لك قراءة رواية جوزيف كونراد «قلب الظلام Heart of Darkness» (أو مشاهدة فيلم فرانسيس فورد كوبولا «القيامة الآن Apocalypse Now»)، ستتعرَّف على هذه الشخصية التي أسَرَت عقول القرّاء ومُخِّيلاتهم لأكثر من مئة عام؛ إنّه «تشارلي مارلو»، الشخصية الرئيسة لهذه القصة الخالدة.

لكن ما علاقة الطب النفسي بالقصص الأدبية؟ للإجابة على السؤال، علينا أولًا التَمَعُّن في أسلوب كِتابة التقرير الطبي، ثمّ النظر في قدرة الأسلوب على رسم مُعاناة مارلو النفسية؛ هل نَجَحَ التقرير في تصوير «الرعب!»، كما فعل كونراد في روايته؟ ببساطة، لا. وفي الحقيقة، لا بأس بذلك. فلا أحد يُطالب الأطباء بالتحوُّل إلى أدباء كـ: (دوستويڤسكي، وكافكا، وكونراد نفسه) عند كِتابة تقارير مرضاهم. لكن هناك شيءٌ مُقلِق لا يمكن تجاوزه في هذه المسألة الحساسة، شيءٌ مُتعلِّق بقصصنا نحن في عالمنا الواقعي؛ فماذا عن مُعاناتنا ومَخاوفنا وصدماتنا؟ كيف يتعامل الطب النفسي مع القصص التي نحكيها عن «الرعب!» في حياتنا؟

إنّ قصة «ت.م» ليست حقيقية، لكن أسلوب الكِتابة الذي اختزل مُعاناته الصارخة كما رأينا في تقريره الـمُتخيَّل، هو الأسلوب ذاته الذي سيختزل مُعاناة المرضى في تعاملهم مع مؤسسة الطب النفسي.

معاني تائهة و نفوس مُبعثرة

مع كشف هُويّة «تشارلي مارلو»، سنجد أنفسنا أمام إشكالية مُلِحَّة تجبرنا على التوقف عند ما كُتِبَ في تقريره الطبي، إشكالية يمكننا طرحها في السؤال التالي: لماذا تجاهل التقرير سردية «مارلو»، ثمّ اختزل مُعاناته في أوصافٍ فضفاضة، كـ: «أسابيعٍ عَصيبة»، و«أحداثٍ مُفجِعَة»، و«تجارب صادِمة».. إلخ؟ نحن لا نقصد بالسردية هنا تسلسل الأحداث، بل القيمة التي تحملها الأحداث نفسها؛ لأنّ الحكي كفعلٍ سردي، لا يقوم فقط بذكر أحداث قصةٍ ما، بل يقوم أيضًا بمحاولة تأطيرها سَعيًا لاحتواء معناها وفهمه. أيّ، إنّ تجاهل سردية «مارلو» في تقريره الطبي (حيث لا وجود لكلماته إلاّ في حالاتٍ نادرة جدًا)؛ أدت إلى نفي أيّ إمكانية لاستيعاب معنى «الرعب!»، الذي يُشكِّل الهاجس الأكبر بالنسبة له؛ وهذا لأنّ القيمة المحورية للمعنى من منظور خِبرة الفرد، مَحمولة في سياقات حياته الـمَعيشة بصورتها البانورامية المتماسِكة.

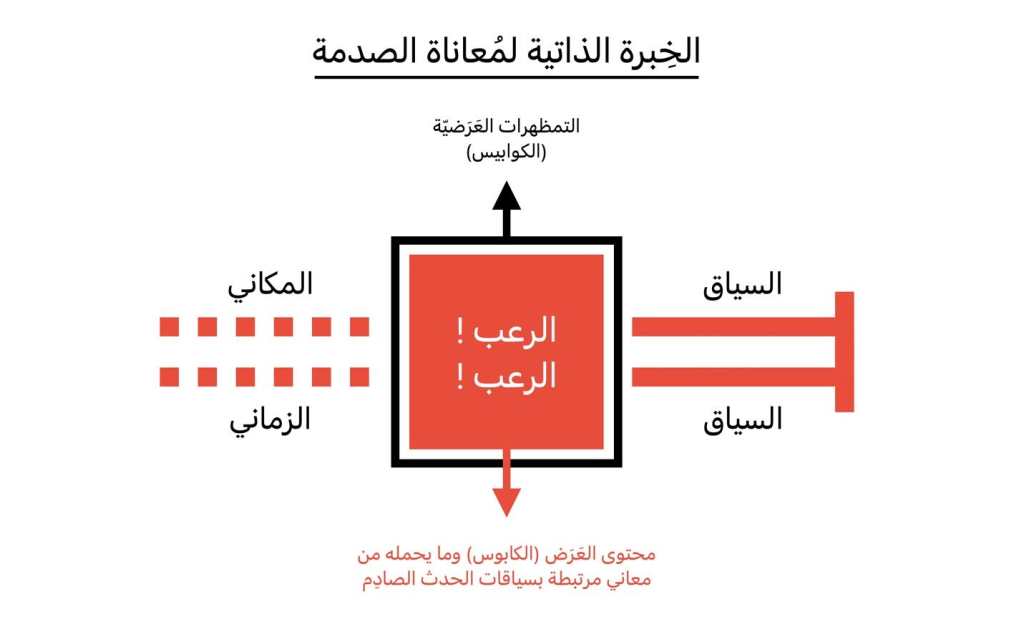

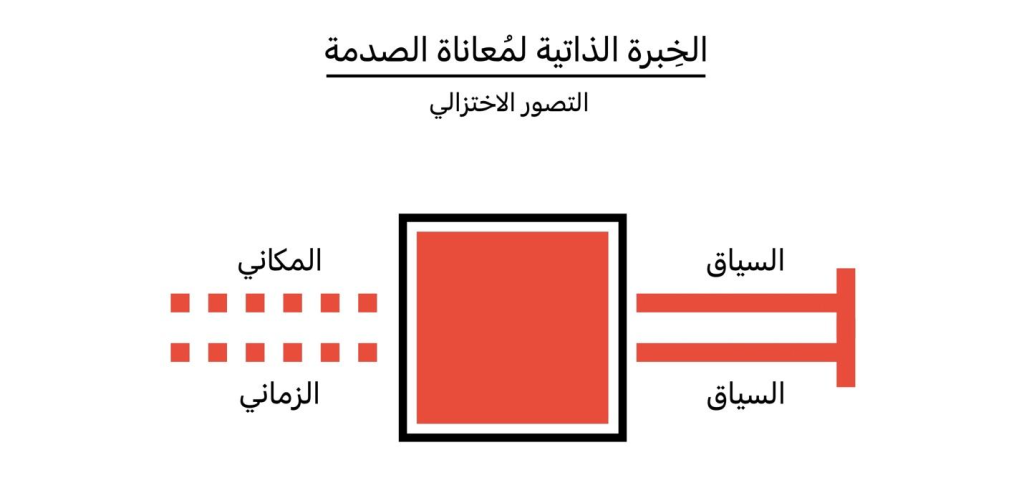

نحن نعيش ضمن سياقات مكانية وزمانية لا يمكن الانفكاك منها، حيث أنّ وجودنا الـمُتَجسِّد يضعنا في بقعةٍ جغرافية مُحددة ونقطة تاريخية مُحددة؛ ما يجعلنا نُدرك العالم من حولنا على أساس الطبيعة التفاعلية ما بين «حواسنا» المتأصِّلة في ذواتنا، و«البيئة» التي تفرضها سياقات حياتنا. وعليه، نقول إنّ العوامل البيئية تلعب دورًا أساسيًا في تشكيل إطاراتِنا الإدراكية وما تحمله من قِيمٍ ترسم لنا مَلامِح الواقع وتُلوِّنَه ١.

ففي حالة «مارلو»، نرى إطاره الإدراكي قد تَشَكَّل على أساس القِيم الڤيكتورية في إنجلترا آواخر القرن التاسع عشر، فهو يؤمن بتفوق الحضارة الأوروبية ومشروعها التنويري. من هذا الإطار (حيث يُدرِك «مارلو» العالم)، نقول إنّ ما شهده في الكونغو ليس مجرد «فظائع أخلاقية» كما يصف التقرير، بل «جرائم الإمبريالية تحت حكم الملك ليوبولد الثاني»؛ هناك فرق لا يمكن تجاهله بين الجملتين، الأولى تأخذ لقطة مُختزَلَة ومَنزوعة السياق، في حين الثانية ترسم لنا صورة بانورامية للسياقات الحامِلة لمعنى الحدث.

تكمن أهمية هذه النظرة الشمولية في كونها مُتناسِبة مع طبيعة التجارب الصادِمة التي غالبًا ما يُساء فهمها. فأثر الصدمة النفسية لا يقتصِر على الدماغ ووظائفه، بل يطال خِبرتنا بالعالم ووجودنا فيه. أيّ إنّ الصدمة من هذا المنظور تمتلك بُعدًا ذاتيًا لا نراه في الكِتابة الموضوعية لتقارير المرضى؛ إنها الصدمة بوصفها تَحَطُّمًا للإطار الإدراكي، حيث تنهار القِيَم والمعاني التي نحملها في هذا العالم، ويُصبح تفاعلنا معه مَدموغًا بأثر تجاربنا الصادِمة.

وبالعودة إلى «مارلو»، نرى أنّ من الإجحاف اختزال مُعاناته في الأعراض المَرَضيّة، كـ: الكوابيس والهواجس وغيرها؛ لأنّ هذا يدفعنا بعيدًا عن جوهر خِبرته الصادِمة، وهو مُعتقده الراسخ بتفوق الحضارة الأوروبية، ونُبل ما تفعله في دولٍ كـ الكونغو! هنا، تنكشف لنا طبيعة صدمة «مارلو» التي كابدها طوال رحلته، إنها صدمة الحقيقة، حقيقة الإمبريالية، وحقيقة التفوق المزعوم، وحقيقة الوحشية التي أدت إلى ارتكاب إحدى أكبر المجازر في تاريخ البشرية. إنها الصدمة التي تسببت بانهيار كل ما يؤمن به عن العالم؛ إنّه «الرعب! الرعب!» الذي أخذ يطارده منذ عودته من قلب الظلام.

والآن، حان الوقت لنسأل.. ما الذي يدفع الطبيب النفسي إلى الاختزال عند التعامل مع شكاوى المرضى؟

أخبرني ما الذي يزعجك .. دون أن تخبرني ما الذي يزعجك

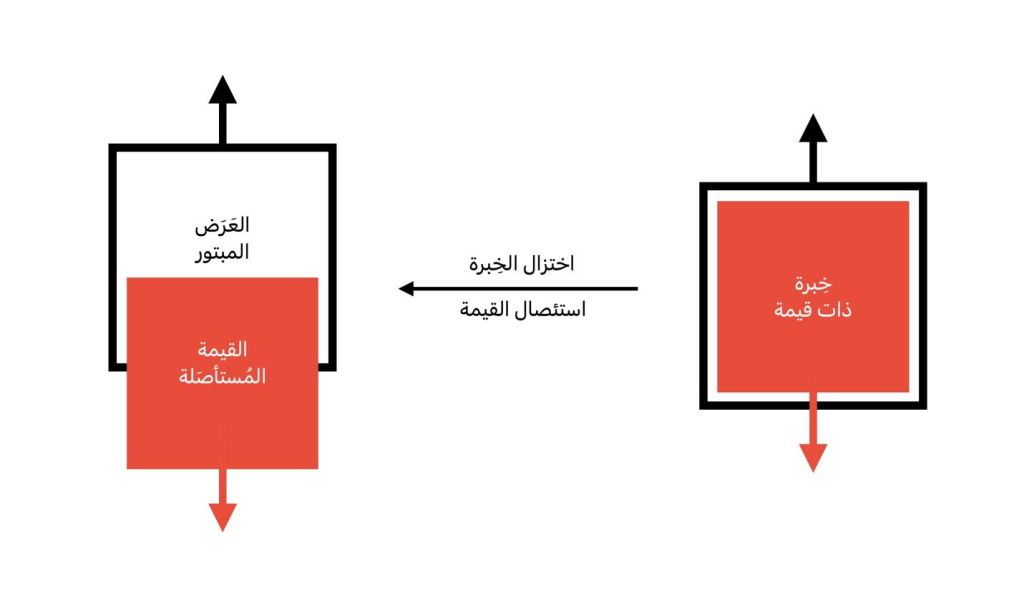

في مقالة سابقة بعنوان: «أداة الطبيب المفقودة»، ذكرتُ أنّ نقطة انطلاق الطبيب في التشخيص هي الخصائص الموضوعية للشكوى، لا الشكوى نفسها بما تحمله من قِيمٍ ذاتية غير قابلة للقياس. فخِبرة مُعاناة المريض حين يشكو من عَرَضٍ ما، هي ذات طبيعة شبحية لا يمكن الإمساك بها موضوعيًا، مما يجعلها عَصيّة على الوصف والتصنيف والتفسير. هنا يأتي دور الاختزال ليقوم بتفتيت الخِبرة الذاتية إلى موضوعاتٍ قابلة للتشخيص الطبي؛ كأن يختزل الطبيب خِبرة مريض السُكّري (التي تؤثِّر على معظم جوانب حياته)، في أرقام نتائج سُكّره التراكمي فقط ٢.

لكن ماذا عن خِبرة الـمُعاناة النفسية؟ تلك التي لا وجود لفحوصاتٍ وتحاليل تَشخيصيّة لها؟ فنحن لا نفحص خِبرة الفرد كما نفحص جسده، ولا نقيس اضطرابات المزاج كما نقيس مستوى السُكّر في الدم. هنا، يتبيّن لنا أنّ الاختزال في الطب النفسي هو من نوعٍ آخر، اختزال قائم على تفريغ الخِبرة من قِيَمها الذاتية، لتكون أكثر قابلية للوصف والتصنيف الموضوعي.

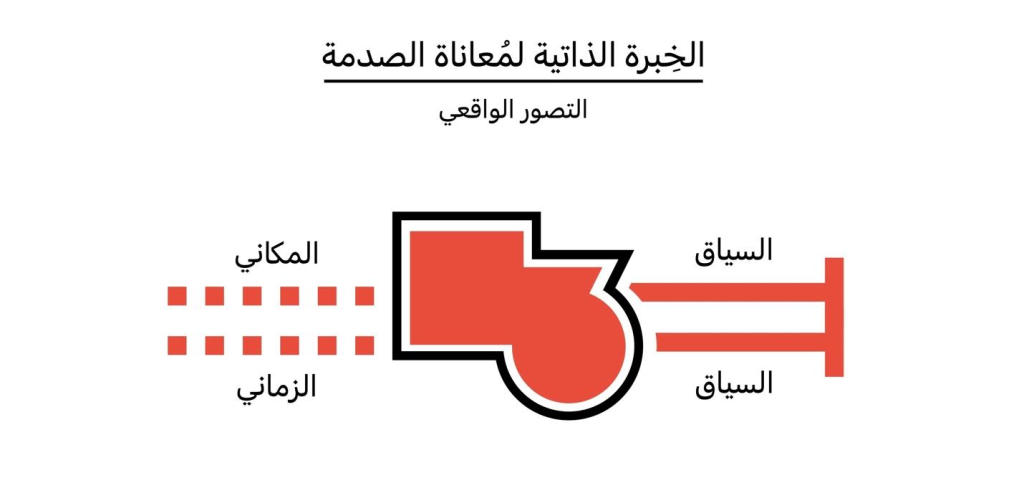

لنعود مجددًا إلى «مارلو»، ونَتَصَوّر خِبرته الذاتية مع الكوابيس التي أخذت تطارده بعد عودته من الكونغو. فكما سبق وذكرنا، إنّ هذه الخِبرة مُتأصِّلة في طبيعة وجوده الـمُتجسِّد كابْنِ الثقافة الأوروبية للقرن التاسع عشر، ولا يمكننا فهم معنى «الرعب!» الذي يشكو منه دون وضع مُعاناته في هذه السياقات المكانية والزمانية..

في هذا الرسم التوضيحي، ينكشف لنا مأزق الطب النفسي في تعامله مع شكوى «الرعب!»؛ إنها مُشبَّعَة بالقِيَم والمعاني الذاتية التي لا تتسق مع طبيعة الممارسة الطبية. فالطب كعلمٍ موضوعي، لا يقوم إلاّ على أُسسٍ ثابتة للظواهر الصحية العامة التي يشترك بها كل البشر؛ فكيف لنا أن نجمع كل الخِبرات الذاتية المتنوعة عند البشر بمختلف ثقافاتهم الممتدة عبر العصور تحت مظلَّة واحدة للعِلّة النفسية؟

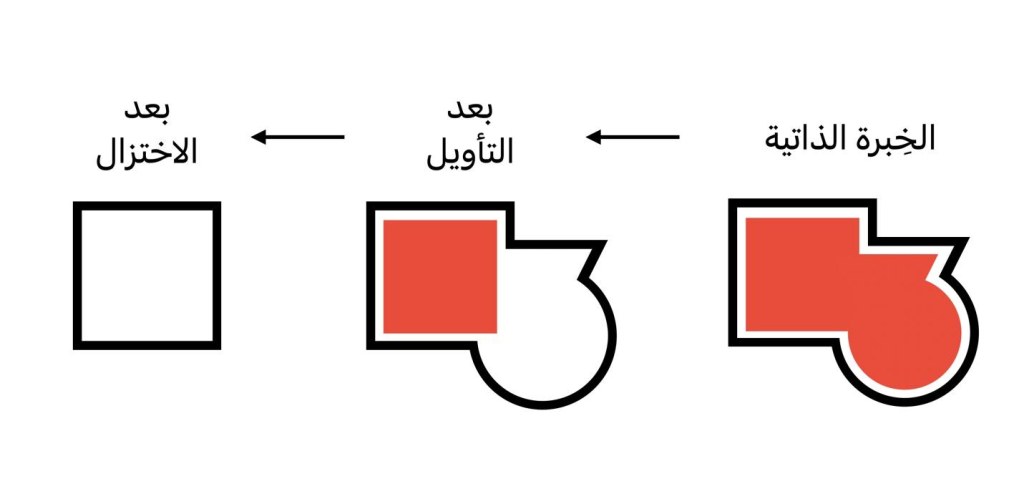

يجيبنا التوجّه التقليدي في الطب النفسي، أن الحلّ يكمن في اختزال الخِبرة لغرض وصفها وتصنيفها؛ بمعنى، استئصال كل القِيَم الذاتية (بحِملها الثقافي والتاريخي والاجتماعي .. إلخ)، عن خِبرة الـمُعاناة النفسية، كي لا يتبقى لنا في النهاية سِوى ما يمكننا التعامل معه بسهولة، كالأعراض المبتورة التي رأيناها في تقرير «مارلو».

الآن، دعونا نَتَصَوَّر عملية الاستئصال ذاتها على كل الأعراض التي يشتكي منها «مارلو»..

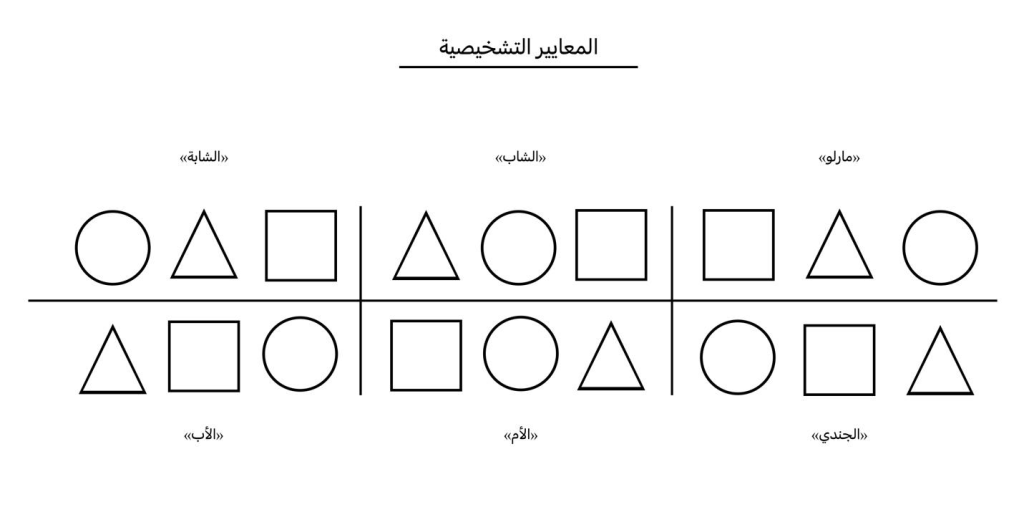

هنا، نأتي إلى ما يزعم الطب النفسي بأنّه الأساس الثابت للعِلَل النفسية عند البشرية بمختلف خِبراتهم؛ إنها المعايير التَشخيصيّة للأعراض المبتورة التي ستضع حالة «مارلو»، و«الشابّ الذي نجا بأعجوبةٍ من حادث السيارة المُميت»، و«الشابّة التي تعرَّضت للاعتداء الجنسي»، و«الجنديّ الذي خاض معارك دامية»، و«الأم التي فقدت ابنها أثناء ولادته»، و«الأبّ الذي فقد ثروته في عملية احتيال»، تحت مظلَّة واحدة تسمَّى: اضطراب الكرب التالي للصدمة (PTSD)*.

من موقفٍ مُحايد، لا يمكننا نقد هذا التوجّه بالمُجمل، فهناك جبال من الأوراق العِلمية التي تخبرنا عن الأثر الملموس للصدمات على أجسادنا وأدمغتنا. لكننا سَبَق وشددنا على أهمية الأثر الوجودي للصدمة أيضًا، ذلك المعنيّ بخِبراتنا وإدراكنا للعالم. فقد يتشارك الستة ذات الاضطرابات، والسلوكيات، والأعراض؛ لكنهم لن يتشاركوا الخِبرة ذاتها! وهذا لأنّ طبيعة الصدمة من حادث السيارة ليست كالاعتداء الجنسي وليست كالمشاركة في الحرب وليست كأيّ صدمة أخرى؛ حيث أنّ لكل حادِثة خِبرتها الخاصة التي تنسج المعاني في سياقات الحياة المَعيشة للضحية.

فما نطالب به هنا، ليس التخلّي عن المعايير التَشخيصيّة كليًّا، بل تدعيمها باستخدام الأدوات الفلسفية اللازمة، وهذا كي نضمن سلامة حضور الخِبرة الذاتية بكل ما تحمله من قِيَمٍ عند التشخيص والعلاج، ولا ينتهي حال المريض بأعراضٍ مبتورة من سياقاتها كالأشكال الهندسية الـمُفرَّغة في الرسوم التوضيحية.

لكن يبدو أنّ هناك شيء غير مُستساغ في هذا الطرح المعرفيّ حتى مع تفكيكه ونقده.. يبدو كما لو أنّ الطب النفسي بتوجّهه الاختزالي قد أجبرنا على اللعب وفق قوانينه!

السردية البيولوجية للطب النفسيّ .. قصة نجاح فاشلة

نحن لسنا بحاجةٍ هنا إلى استعراضٍ مُطوَّل عن الخِبرات الذاتية كي نلاحظ الإشكال في تصوير مُعاناتنا بهذا الشكل الـمُبَسَّط؛ إنّ خِبراتنا أكثر عمقًا في واقعها، وقصصنا أكثر تعقيدًا مما يُكتب عنها، فما الذي يحثنا على التفكير بهذه الصورة الـمُختزَلَة؟ لنرجع الآن خطوة إلى الوراء، ونعيد صياغة تصوُّراتنا من جديد؛ ولكي نفعل ذلك على الوجه الأمثل، علينا أولًا استيعاب ما نقصده حين نقول إنّ «الطب النفسي أجبرنا على اللعب وفق قوانينه».

هذا المجال الفتيّ اُبتُلِيَ بالإرث الضخم لمحاولات دراسة العِلَل النفسية وتحليلها وتصنيفها موضوعيًا. يمكننا القول هنا، وبشيءٍ من الثقة، إنّ مجال الطب النفسي لا يزال يُعاني في محاولاته لإحراز تَقدُّماتٍ حقيقية على المستوى العِلمي (خصوصًا فيما يتعلّق بتقديم تفسيراتٍ وافية لتنوع الخِبرات الذاتية بين البشر). لكن بالرغم من كل هذه الصعوبات، لم تتأثر سرديته البيولوجية في فرض لغتها وتعاريفها وأفكارها علينا جميعًا. فقد أصبحنا اليوم في ظلّ سيطرته المفاهيمية، نُعرِّف ذواتنا وفق تفاسيره، ونُصنِّف آلامنا وفق معاييره؛ أصبحنا نفكر من مُنطلقاتِه الاختزالية للطبيعة البشرية، ونردد خِطاباته بأننا لسنا سِوى روبوتات مَحكومة بنشاط أدمغتها.

هنا يأتي دور فلسفة الطب النفسي لكبح جِماح الاختزال البيولوجي، وتذكير العلم بقصور أدواته حين يتعامل مع خِبراتنا المتنوعة؛ هذا لأنّ (مشاعرنا وطموحاتنا وذكرياتنا) ليست «ظواهر طبيعية» يمكن وضعها في المختبر والعمل على تحليلها ووصفها. هناك شيء في طبيعة الخِبرة، في قيمتها الذاتية، عصيّ على الإمساك باستخدام أدوات العلم الحالية وحتى المستقبلية. إنّ خِبراتنا هي خيط من نسيج الخِبرة الإنسانية الممتدة لآلاف السنوات (منذ عصر الرسوم البدائية على جدران الكهوف.. إلى عصر الثورات التقنية في القرن الواحد والعشرين). نحن لسنا جزء من التاريخ والحضارة والمجتمع، بل نحن التاريخ والحضارة والمجتمع؛ وهذا شيء لا يمكن اختزاله.

إذن، علينا الحرص حتى أثناء نقدنا لممارسات الطب النفسي، ألّا نقع ضحية لغتها الاختزالية؛ علينا تَقَبُّل تعقيداتنا، وسلك الطريق الوعرة لفهم أنفسنا والعالم من حولنا.

فلا وجود للمربعات والمثلثات والدوائر في الحياة الواقعية، مما يعني أنّ علينا التراجع عن هذا التصوُّر السابق..

واستبداله بتصوُّرٍ أكثر واقعية وأقرب للطبيعة الإنسانية المعقدة..

هذا التغيير في تصوُّرنا للخِبرة الذاتية، سيُعيدنا مجددًا إلى أسلوب الكِتابة الطبية، لنطرح السؤال الأهمّ في هذه المقالة.. كيف سيؤثر ما يكتبه الطبيب النفسي في التقرير على تعريف المريض لذاته؟

مِن «تشارلي مارلو» إلى «ت.م» .. صناعة الذات الـمُختَزَلة

هل يمكننا تسمية هذا الشكل في التصوُّر الواقعي؟ ببساطة، لا. وهذا ينطبق على خِبراتنا الصادِمة أيضًا؛ إنها تتحدى بطبيعتها قدرات اللغة على التسمية ورسم معالم الواقع، مما يجعلها عصيّة على المعرفة؛ ومن ثمّ، تترك الفرد في مرحلة احتقان المشاعر الـمُبهمة. ولا يوجد ما يُعبِّر عن هذه المشاعر أكثر من مقولة: «الرعب! الرعب!»، فهي تعكس انعدام قدرة الفرد على الإمساك بخِبرته الصادِمة وتسميتها. فإن كان المريض عاجزًا عن وصف ما يُعاني منه، ما الذي يجعل الطبيب واثِقًا مما يكتبه في التقرير الطبي؟

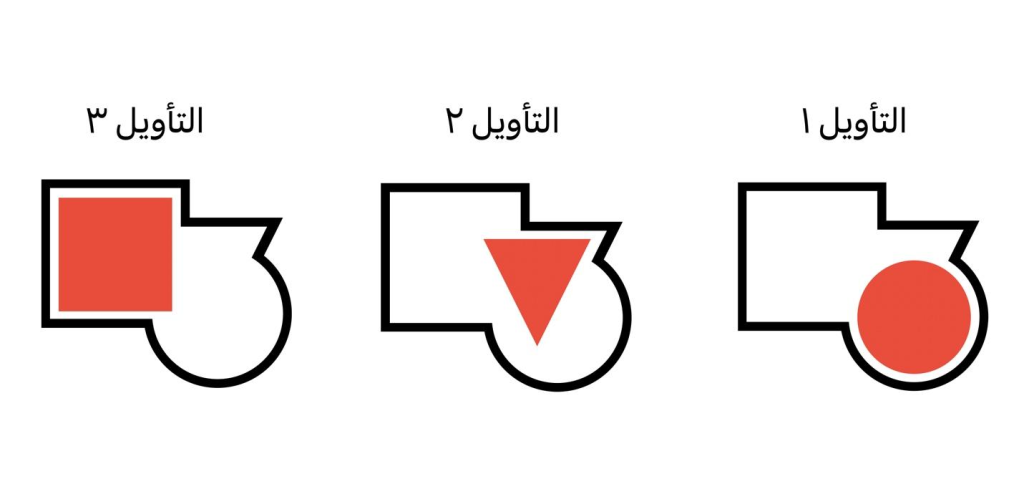

إنّ الإجابة عن هذا السؤال لا تقلّ رُعبًا عن مُعاناة المرضى أنفسهم! لأنّ تقارير الطب النفسي، ليست حقائق موضوعية تصِف حقيقة شكوى المريض، بل تأويلات الطبيب لما قد تكون عليه هذه الحقيقة من منظوره الخاص. أيّ، إنّ الطبيب النفسي الذي لا يُجيد التعامل سِوى مع المعايير التَشخيصيّة (الأشكال الهندسية الـمُبسَّطة)، سيقوم بتأويل الخِبرات الذاتية الـمُعقدة لتتناسب مع أدواته المتاحة. وهذا يعني، ستكون هناك عدة تأويلات للشكوى الواحدة..

هنا، تأخذ الممارسة الطبية منحىً سُلطويّ في غاية الحساسية، لأنّ ما يقوم به الطبيب النفسي عند كِتابته للتقرير، ليس صِياغة للشكوى وأعراضها، بل صِياغة للمريض نفسه! أيّ، إنّ تأويل الخِبرة ثمّ اختزالها، يعني بالضرورة صِناعة ذات مختلفة، مُفرَّغة من القِيَم، مُختزَلَة من إنسانيتها، يمكن حشرها داخل المعايير التَشخيصيّة دون إشكال..

وما سيحدث تاليًا، هو إقحام المريض في دوامة التآويل الطبية التي ستعمل على إنتاج وإعادة إنتاج السردية الـمُختزَلَة لـمُعاناته. حيث سيكتب الطبيب تأويله الخاص في التقرير كحقيقة مُطلَقة مُتجاهِلًا بقية الأبعاد الأساسية للخِبرة وسياقات الحياة المعيشة. وبهذه البساطة، سيجد المريض نفسه في منتصف مَتاهة لا يستطيع الخروج منها؛ لأنّ كل مَن سيقرأ تقريره الطبي، سيتأثر بما هو مَكتوب وسيتعامل معه وفق ذلك.

بل إنّ المسألة تزداد تعقيدًا حين يُحتَكَم إلى ما كُتِب في التقرير بوصفه الحقيقة المطلَقة للشكوى؛ في هذه الحالة، يكون المريض حبيس المعايير التَشخيصيّة خلال زياراته المتتالية مع الطب النفسي. لأنّ ما هو مَكتوب في تقارير الزيارات السابقة، سيؤثِّر على أسئلة الزيارات المستقبلية؛ وهذا التأثير، غالبًا ما يكون مُوجّهًا نحو التأكيد على سردية الفريق الطبي لا سردية المريض نفسه. أيّ، إنّ صِياغة سؤال الطبيب ستأتي لاستخراج إجابة محددة، وهذه الإجابة ستُسَجَّل بعد تأويلها لتتناسب مع ما كتبه الأطباء سابقًا ٣.

فإن وُضِعت في صندوق تشخيصٍ ما، ستواجه صعوبة كبيرة في محاولة الخروج منه، لأنّ كل طبيب بعد اطلاعه على تقريرك المرضي، سيُحاول إعادتك داخله أو إقحامك في الصندوق المجاوِر. هذا قد يدفعك بشكلٍ أو بآخر، إلى استبدال سرديتك الخاصة وتبنَّي السردية البيولوجية. هنا، تنكشف لنا سُلطة مؤسسة الطب النفسي، التي لا تكتفي بتهميش سردياتنا وقصصنا كما نعيشها، بل وتُرغِمنا على الاعتقاد بأننا نُعاني بسبب اختلالٍ ما في أدمغتنا.

هذه الممارسات الكِتابية التي تتمركز حول سردية الأقوى وتُهَمِّش الأصوات الـمُستضعَفة، هي من أبرز القضايا التي يتناولها النقد الأدبي حين يتطرّق لمواضيع السُّلطة في الأعمال القصصية؛ فهل يمكننا الاستعانة بالأدب وتوجّهاته النقدية لفهم هذا المأزق ومحاولة الخروج منه؟

من قلب الظلام إلى قلب العيادة

هناك حقائق لا يمكن التغاضي عنها حين نتكلَّم عن رواية «قلب الظلام»، أهمها من المنظور النقدي، هو تهميش جوزيف كونراد للسردية الأفريقية عند تصويره لفظائع الاستعمار، وتركيزه على وِجهات النظر الأوروبية متمثَّلة في «تشارلي مارلو» و«كورتز»؛ فقد وضع كونراد أرض الكونغو وشعبها في خلفية مُساءلته الأخلاقية للمشروع الاستعماري، دون السماح لهم بالتحدث عن قصصهم ومُعاناتهم! يقول إدوارد سعيد مُنتقدًا كاتب الرواية: «كابْنِ عصره، لم يستطع كونراد منح السُّكان الأصليين حريتهم، بالرغم من نقده الشديد للإمبريالية التي استعبدتهم» ٤. ما يقصده سعيد، هو أنّ كونراد عاجز عن تصوُّر البديل للوضع الاستعماري بالرغم من فظاعته، وهذا لأنّه لا يرى شعوب الدول الأفريقية قادرة على حكم نفسها؛ إنّه مع الإمبريالية وضدها.

لنَتَمَعَّن الآن في ممارسات كتابة التقارير من نفس المنظور النقدي؛ كيف يُمارس الطبيب سُلطته الكِتابية حين يتعامل مع سرديات المرضى؟

بالنظر إلى موقف الأطباء من الوضع الطبي الـمُتأزم تحت وطأة السردية البيولوجية، سنجد هناك تشابه كبير مع موقف كونراد من الاستعمار الأوروبي؛ فالطبيب النفسي يَعي بأنّ هناك آثار سلبية عديدة تنتج من النزعة الاختزالية للنموذج البيولوجي، لكنه عاجز عن تصوُّر نموذجٍ بديل يُمَكِّن المرضى من مشاركة سردياتهم دون تأويلٍ أو اختزال. والسبب وراء ذلك، هو أنّ الطبيب ابن مؤسسته الأكاديمية، ولا يستطيع تصوُّر ما هو خارج حدودها؛ أيّ إنّ عجزه لا يعني بالضرورة أنّ النماذج البديلة غير موجودة، بل هي دلالة على ضعف حواسه النقدية في الواقع.

كلمات أخيرة

عند ختام هذه المقالة، علينا مواجهة الحقيقة الـمُرّة، وهي أنّ لغة العلم الموضوعية لا تتناسب مع سرد قصصنا؛ مما يدفع الأطباء إلى تهميش تلك السرديات باستخدام سُلطتهم الكِتابية. إنّ أهمية توثيق قصص المرضى، تكمن في مرجعيتها التأويلية التي تقاوم اختزال مُعاناتهم مع كل طبيب يقرأ تقاريرهم الطبية؛ فنجد المريض يقول بعد توثيق سرديته: «انصتوا إليّ، هذه قصتي، هذه حياتي»، مما يُعطي التقرير طابعًا حواريًا لا غنىً عنه. وقد تكون هذه الكلمة هي ما نريد الوصول إليه طوال المقالة.. «حوار»، أيّ صوتان متساويان، لا صوت مُهيمِن وآخر مُهمَّش.

ولنتذكّر، أنّ جوزيف كونراد قدَّم للعالم رواية «قلب الظلام»؛ ليكشف عن فظائع الإمبريالية الأوروبية، لكن هذا لم يُحصِّنه من وصمة العنصرية المبطَّنة؛ لأنّ ما يهمّ في طريق تحقيق العدالة، هو تمكينك لأصحاب الأصوات الـمُستضعَفة من التعبير عن مُعاناتهم.

ملاحظة هامشية*

(ننوّه على أنّ مثال اضطراب الكرب التالي للصدمة (PTSD)، المذكور في المقالة مُبسَّط لغرض توضيح الأفكار فقط، ولا يجب أخذه على أنّه محاولة للتثقيف الطبي).

المراجع

- McDonald, Marycatherine. Merleau-Ponty and a Phenomenology of PTSD. P 31.

- https://mana.net/16937/

- Bracken, Patrick & Thomas, Philp. Postpsychiatry: Mental Health in a Postmodern World. P 194.

https://www.newyorker.com/magazine/1995/11/06/the-trouble-with-heart-of-darkness

كن جزء من مجتمع مرّرها اشترك بنشرتنا.

كن جزء من مجتمع مرّرها اشترك بنشرتنا.