«إنّ النماذج التي تنهار اليوم هي بصفةٍ عامة تلك التي راهن عليها، منذ فجر المجتمع الصناعي، “الفلاسفة الكِبار”، الألمان من كانط إلى هيدغر، مرورًا بهيغل وشلنج وهامبوليت وشليرماخر ونيتشه، قبل تأسيس جامعة برلين. لذا لِمَ لا نعيد قراءتهم، نفكر معهم وضدهم، لكن مع أخذ الفلسفة بعين الاعتبار؟»[1]

Jacques Derrida, entretien avec le monde,op. cit.,p.90.

استشكال الحداثة: أسسها المعرفية وأصولها الأنطولوجية

لا غروّ أنّ الذات في الفلسفة المعاصرة تقف ضد الميتافيزيقا وثنائيّاتها، ضدية تعيّ تقويضها لنفسها ومجاوزتها لها كل حين؛ ترى بعينها الآخر[2] من جهة، ولكن تحفر في مصادر هويتها ومنابعها[3] لتصف نفسها[4] بنفسها من جهةٍ أخرى. وهذا ما يظهر جليًا من كثرة الأسئلة التي تدور في فلكها في الراهن الفلسفي وكثرة الإنتاجات التي رافقتها. لكن النظر الراهني لا يمنع من التأمل في ملامح الفضاء الحداثي الأول الذي نشأت فيه، وتفكيك طبقاته التاريخية، من أجل إبداع وجود جديد لها وصناعتها وخلقها؛ ففهم الذات لا بدّ وأن يتوقف – كأقرب محطة[5] – عند العصر الحديث.

من ثمّة أقرب نظر يمكن تناولها منه هو نظر الحداثة وما بعدها، ذلك النظر الذي عُرفت فيها اشتغالاً واستشكالاً بين كُثر من الفلاسفة منذ مؤسس الحداثة الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت (1596-1650)، حتى نعرف إرهاصات نقدها في صورتها الحداثية وتجاوزها وتأويلها لأصولها أيضًا، سواءً في صورها الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الدينية والجمالية، أو في آثارها «الما بعدية» التي عُرفت بما بعد الحداثة، أيّ في مساءلة منجزاتها التقنية وتمحيص أفقها الروحي خاصة. من ثمّة انقسم النظر في الحداثة بين مؤيد ومعارض؛ بين من يكتفي بحصر سِمات الحداثة وتعداد مظاهرها، وبين من يمدحها ويثني على ما حققته للإنسان من إنجازاتٍ جليلة، وبين من يقدح فيها، وذلك «أمره أن يتبين في “منجزات” الحداثة أمارات الشؤم، وأن يريعه ما انتهى إليه الإنسان الحديث من فقد سُلطة المرجعية، وحكاياته التعليلية الكبرى، التي كانت تبرّر في نظره وجوده وأعماله ومآله، وفقده المقدس، وأفول آلهته التي كانت تطمئنه»[6].

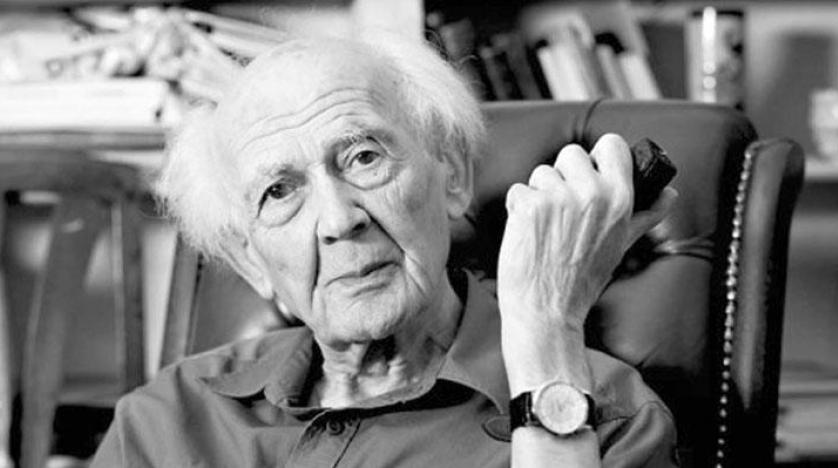

في وقوفنا عند الفلاسفة وعلماء الاجتماع الذين انتقدوا الحداثة قد يتيه بنا الطريق ويطول، لتعدد الأصوات الناقدة لها، واختلاف المسالك وتشعبها، لذا نتوقف هنا عند نموذج واحد فقط، وهو: عالم الاجتماع البولندي زيجمونت باومان (1925-2017)، مع ما يقتضيه ذلك من روح النقد التي يمكن أن تقام على شكل حوارٍ ضمني معه!

إنّ هذه المقالة لا تحصر النظر في نقد الحداثة ولا تلخصه أبدًا، وإلاّ فقد كان الأجدى أن نوسع دائرة نقاد الحداثة سواءً في التقليد القاري أو الانجلوسكسوني، وما أكثرهما، ولكنه الأفق المتاح لنا هنا من جهة، ومن جهةٍ أخرى لشحذ همم الباحثين وايقاظها في البحث عن مسارات الحداثة المتعددة اليوم وانتقاداتها المتشابكة في حقول النقد الأدبي والنقد الثقافي والنقد الجمالي، أو في السياسة والاقتصاد والاجتماع وغيرها، بعيدًا عن الاختزال أو التنميط أو التكرار، وقريبًا جدًا من الاعتبار والاستشكال.

قبل المضيّ في تحليل نقد الحداثة عند زيجمونت باومان، لا بأس بداية من النظر في أسسها الفلسفية وأصولها الأنطولوجية. لتحقيق هذين الأمرين، إذ يبدو الأمر متوقفًا على مدى استيعابنا لفكر الحداثة عند هيغل؛ لأنّ فلسفته تلخص بحق، ما أُطلق عليه: «فلسفة الحداثة»، وهي قائمة عنده على ثلاثة مدامك؛ الأول العقلانية، والثاني الذاتية، والثالث الحرية. ولنبين ذلك بإيجازٍ شديد غير مخلٍّ بروح الحداثة:

أمّا العقلانية فهي نتيجة صيرورة وحصيلة تقدم من العصور الكلاسيكية (الوسطى) إلى الأزمنة الحديثة. وفي أبهى تجليات العقل عند هيغل فإنك تجد «التوحيد الأسمى بين الوعي ]بالموضوع] والوعي بالذات، أو قل: التوحيد بين العلم بالموضوع، والعلم بالذات. فعنده يحصل اليقين له بقدر ما تكون تحديداته موضوعية؛ ومن ثمّة معبرة عن ماهية الأشياء وحقائقها، وبقدر ما تكون أفكارنا نحن كذلك. إنه إذن اليقين بالذات؛ أيّ الذاتية، واليقين بالوجود؛ أيّ الموضوعية. وذلك من جهة كونهما متضمنين معًا الفكرة الواحدة المفردة»،[7] فالعقل فعل تحقق في التاريخ، وفعل تصالح مع العالم منذ أن تحول الفكر من الكنيسة في العصور الوسطى إلى النهضة وما بعدها في الأزمنة الحديثة. وهو فكر يعيّ العالم، محايث له، بعدها كان شقيًا، منفصلاً عنه. من ثمّة فـ«اقتران العقل دومًا عند هيغل بمفهوم الحضور، فالعقل حضر هنا في ما وجده أمامه لا في ما تعالى عليه أو تخلَّف وراءه»[8]. علامة على سيادته، يلاحظ الظواهر الطبيعية، من جهة، ويستخرج قوانينها ودواخلها وقواها، من جهةٍ أخرى. وما زال العقل يفعل «حتى خيّل للناس وكأنه الله أنشأ الشمس والقمر والنجوم والنبات والحيوان نشأة جديدة، وأبان قوانين سيرها إبانة حديثة»[9].

ليتخلّى بذلك العقل عن تصوراته السِّحرية للعالم إلى تصورات أخرى هي أقرب إلى الإنسان، من خلال إعادة الثقة في فكره وإدراكه، فتطورت معارفه الفردية والتجريبية بالطبيعة عبر تفسير الأسباب والكشف عن القوانين. مسألة أخرى أكدت عليها الأزمنة الحديثة وهي الحريّة؛ فما من إنسان إلاّ وهو حرّ، أما الاستبداد فهو أذى، وبسببه ترتد الروح. «وبما أنّ الإنسان نفسه روح، فإنه يجوز أن نقول: إنه يعيّ نفسه وحريته. كيف لا والروح البشرية والإلهية، عند هيغل، روح واحدة؟ وكيف لا وقد ثبت أنه كلّما حقّق الإنسان في تصوره للإله قفزة إلى الأمام حقق لذاته التحرّر؟ فشأن الأمر الخاص (البشري) ألاّ يبقى خاصًا، وإنما ديدنه أن يتجرد من خصوصيته، كما أنّ شأن الأمر الكوني (الإلهي) ألاّ يبقى قابعًا في عالمٍ ظلّي شبحي ما ورائي مفارق، وإنما هو “يتعين” و”يتخصص”»[10].

ولا يمكن ذكر الحريّة من دون الذاتية التي قامت عليها الحداثة، لأنّه لا توجد حرية من دون ذات مستقلة. وإذا أضفنا إليها العقلانية ستصبح هذه المبادئ الثلاثة هي الأضلاع التي يقوم عليها مثلث الحداثة عند هيغل؛ فلا حريّة من دون ذات، ولا ذات من دون تعقّل.

مشكل الحداثة بين الصلب والسائل

هل يمكنُ تقسيم الزمن إلى ما قبل وما بعد، كما جرت عادة الدارسين في تقسيم الفلسفة الإغريقية إلى ما قبل سقراط وما بعد سقراط، فهل يصير القول اليوم في الحداثة وما بعدها صحيحًا، وتنعت الحداثة بالصلبة وما بعدها بالسيولة مثلاً؟

إنّ السائل في أدبيات نقد الحداثة عند زيجمونت باومان هو ما لا نستطيع فعله ولا أن نفهمه أبدًا، وبعدها – ما بعد الحداثة – صارت الصلابة هي الإنتاج وتحكم الدولة في الفرد لصالح الجماعة، فأصبح السؤال ما مصير الأخلاق في عالم متغير، وما مصير الإنسان بعد ما عُرّف بكونه الكائن العاقل، صار اليوم الكائن الاستهلاكي، الإشهاري، المدمر، إنسان يحتفل بـالمشاهير والنجوم وينتج الخوف والاستيلاب فقط؟

ألا تسقطنا مثل هذه الأسئلة في ميلٍ تشاؤمي ونزعةٍ انفصالية لا تقبل الاختلاف أو الحاضر المكثف؟ ماذا لو كانت الحداثة اتصال وانفصال؛ نرى الحداثة «حركة انفصال، إنها تقطع مع التراث والماضي، ليس كي تنبذه، إنما لاحتوائه وتلوينه وإدماجه في مخاضها المتجدد. ومن ثمّة فهي اتصال وانفصال، استمرار وقطيعة: استمرار تحويلي لمعطيات الماضي وقطيعة استدماجية له. هذا الانفصال والاتصال تمارسه الحداثة حتى على نفسها، فما يسمى ما بعد الحداثة لا يمثّل مرحلة تقع خارج الحداثة “وبعدها”، إنه أقرب ما يكون إلى مراجعة الحداثة لنفسها لنقد بعض أسسها وتلوينها، فإذا ما غلب على دينامية الحداثة منطق الفصل والقطيعة، فإن ذلك وسم المراحل الظافرة للحداثة في ذروتها لتعود إلى توسيع وتليين آلياتها ابتداءً من منتصف القرن العشرين»[11]. بهذا المعنى للحداثة وما بعدها، يصير المفهوم الأقرب إلى وصفها هو الانصهار، حين ينصهر الاتصال والانفصال، الصلابة والسيولة، القطيعة والاحتواء، إنها خط متقطع ومستمر، تصحح من ذاتها بذاتها، ولعلّ مهمة الفلسفة هي بالذات تفكيك هذا الذي وصفه زيجمونت باومان بالصلابة/السيولة، ونزيد فنقول بالتحجر أو الانصهار.

هل كانت الحداثة منذ البدء السيرورة يطبعها الركود والتعاقب الزمني البطيء، أم صيرورة تعرف الحركة والانفصال والقطائع والثورات في أفق وعيّ تاريخي قابل للتجديد؟ وهل للحداثة وجهة واحدة: السائل الذي يتسلّط على القيم وصورها، والمجتمعات وتعددها، والثقافات وتنوعها، أليست مشروعًا لم يكتمل بعد؟

الحداثة وما بعدها لا تتأطر في صلابتها أو سيولتها، إنها دروب من التأملات ومسالك من المعنى، هي ما لا يمكن حصره في مادةٍ بعينها، أو في فضاءٍ مكاني أو ثقافي أو سياسي أو تاريخي، كأن نقول إنها هوية كلية تفرض خصائصها على باقي الهويات الجزئية، أو إنها قد صارت ماءً تنصهر فيه القيم الصُّلبة (العقلانية والحرية والمسؤولية والفردانية..)، فصارت حداثة سائلة، وصارت معها الصلابة استراتيجية لقراءة تاريخ الحداثة! أو مفهوم واحد له وجهان يصف الواقع الاجتماعي للإنسان الحديث والمعاصر بصفةٍ عامة، لكن أليس المفهوم نفسه حين ننظر إليه من زاوية الصيرورة نجده في التاريخ، ويعود إليه، إلاّ أنه ليس إيّاه؟ ومن ثمّ فإن أيّ مفهوم أحادي سينمّ ضرورة عن صلابةٍ في التأويل، حتى وإن كان يدّعي السُّيولة.

يحاول زيجمونت باومان مثلاً أن يقبض بالصلابة/السيولة على التاريخ الاجتماعي الحديث وما بعده؛ فيشرح لنا الحداثة «في حركتها ومسيرتها وتحولاتها، فهو ينتقل من تحليله من وصف الحداثة الصلبة التي تسعى لنفي الغيب والهيمنة على العالم، وتحديد القواعد، وبناء الدولة، وصناعة القومية الصُّلبة، والسعي لليقين المادي المنبني على زعم القدرة على التحكم، إلى الحداثة السائلة التي تقوم على منطق الاستهلاك بمعناه العميق للمكان والقيم والأشياء والعلاقات في ظلّ عصر العولمة». [12] ومع كل هذه التقسيمات الشارحة لا يقدم لنا حلولاً بعينها تخرجنا من مأزق (الحداثة). نحن في صدمة، بل كارثة كبرى، وضعنا أنفسنا فيها بأيدينا، فما العمل؟ لا شيء.

يذكّرنا الجواب السابق بما قدّمه مارتن هيدغر في حواره الأخير الذي أجراه مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية، عام 1966، ونشرته بعد عشر سنوات بوصيةٍ منه، أيّ بعد وفاة مارتن هيدغر، وحمل عنوانًا مثيرًا جدًا: « وحده الله بإمكانه أن يمنحنا النجاة».[13]

أليس الاندفاع بقوةٍ غير محسوبة النتائج نحو نقد الحداثة، جملةً وتفصيلاً، يمكن أن يسقطنا في التعميم، ونقد المظاهر، بل إن هذا الاندفاع يشبه، بطريقةٍ أو بأخرى، حاطب الليل الذي لا يميّز بين الحطب والأفاعي والعقارب، فالقول بأن السيولة تسرّبت «إلى كل مناحي الحياة، وغيّرت النظرة إلى الذات ومايزت بين غموض الهوى وشهوة الملذات، ولم تحقق وعد الأمن، ولا نبوءة الحريّة»[14]، أليس فيه الكثير من التجنّي على الحداثة، بجانب إغفال منطق المفاهيم الذي أصبحت عليه بعد الخروج من تمركز العقلانية الأوروبية وتقويض الميتافيزيقا؟

الخوف / الحدث: من صلابة المفهوم وسيولته إلى تعددية التفكير في فجواته

عندما تردُ كلمة الخوف إلى جانب الحداثة السائلة[15]، فإننا لا نريد أن تسقط الحداثة وما بعدها في فخٍ بلاغي يقف عند حدود الوصف، أو في دائرة التأويل الأيديولوجي الضيق، أو إرادة متشائمة، والسبيل إلى ذلك هو استحضار حيوية التفكير الفلسفي في مشكلاتها؛ «فمقابل الدعوات الأيديولوجية التي تقوم على إغفال التناقضات وخلق الوفاق، فإنّ الفلسفة كما نعلم، إستراتيجية تسعى إلى الكشف عن الاختلاف في ما وراء الائتلاف، وعن التعدد في ما وراء الوحدة. الأيديولوجيا تجمع وتوحد، أما الفلسفة فهي تشتت وتفرّق»[16]. الفلسفة في نظرتها للعالم – بما هي فن – تبدع مفاهيمها لا بالجمع ولا بالمفرد، وفي هذا الإبداع مقاومة، يقول جيل دولوز: «الإبداع يعني المقاومة: صيرورات خالصة، وأحداث خالصة على بساط محايثة. إن ما يدركه التاريخ من الحدث، هو تحققه في ما هو قائم من الأحوال أو في المعيش، إلاّ أن الحدث، في قوامه الخاص، وفي ما يضعه لنفسه كمفهوم، هذا الحدث لا يدركه التاريخ»[17]. وهنا يميّز جيل دولوز بين ما هو نفسي اجتماعي وبين عمل الفيلسوف الإبداعي المفهومي فيقول: «إنّ النماذج النفسية الاجتماعية هي نماذج تاريخية، بيد أنّ الشخوص المفهومية هي أحداث»[18]. هكذا، فبعيدًا عن الخوف السائل للحداثة يمكنُ أن نرى في انصهار الحضارة المعاصرة تأويلاً صلبًا من جملة التأويلات التي تتبع الحدث في راهنيته «والمرور بكل مركباته وتفرّداته»[19]، أمّا واحدية المفهوم والوصف البلاغي فهي تبعدنا عن ماهية الحدث وتحيد بنا عن الواقع، وتجعلنا نفهم الحضارة المعاصرة من زاوية نظر هووية، مركزية المفهوم الواحد، في حين التأويلات تتفاعل لأن الحضارة نفسها كيمياء، وداخل هذا التفاعل نجد التفرد، أليست الحداثة وما بعدها أصوات متعددة لثقافاتٍ وأجناس، يبقى من المستحيل علينا أن نرسمها في لوحة الخوف؟ أليس مفهوم الخوف السائل في المجتمعات ما بعد الحداثية يعكسُ تصوراتنا ومعتقداتنا وأفكارنا ومواقفنا من الحداثة رأسًا؟ أليست كل التوصيفات التي قيلت عن الحداثة وما بعدها هي توصيفات في غير أوانها ما دامت الحداثة مشروع تنويري لم يكتمل بعد؟ من أين لنا بهذا اليقين الذي يجعلنا نحكم بأن العالم اليوم يفرخ اللاّيقين؟

الخوف، والمرض، والاستبداد، والعبودية، والاستهلاك، واللاّيقين وغيرها من أزمات الإنسان المعاصر ليست جديدة عليه، على الإطلاق. لكن الأزمات التي تطفو على السطح اليوم، في زمن ما بعد الحداثة، هي جديدة تمامًا، كما يقول الفيلسوف وعالم الاجتماع الأمريكي فالرشتاين، التكنولوجيات الرقمية تتقدّم إلى ما لا نهاية، و« قد نتحرك صوب عالم أكثر ديمقراطية ومساواة، غير أننا، من ناحيةٍ أخرى، قد نتوجّه إلى نسقٍ عالمي جديد أسوأ مما نحن فيه»[20]. قد يبدو هذا الرأي في المنتصف، لكنه يرى أن الأمر كله بيد الإنسان، وعلى طبيعة فعله الأخلاقي والسياسي الذي يقوم به، يقول في هذا السياق: «إنّ من يريدون الاستعاضة عن النسق الحالي بآخر، جميع ما لديهم من القوة ومن المدافع والأموال والمكر، ليعيدوا إنتاج النسق التراتبي المستغلّ الذي نعاني منه الآن، في نسقٍ يتّسم بالخصائص نفسها، وإن بأشكالٍ أخرى مختلفة».[21]

هذا هو الإنسان والعالم والوجود والفرد والمجتمع والقيم والسُّلطة وكل ما يمكن تتبعه بوصفه حدثًا، إنه: المتفاعل المتفرد، وليس الواحد أو حتى الثنائي (صلب / سائل). ربما ليس هناك ما يتبدّل في التاريخ أو ما يبدو كذلك، لكن كل شيء يتغير في الحدث، نحن نتبدّل في الحدث: « لا شيء قد تم. مشكل لم نكن لنتبين نهايته، مشكل لا حلّ له.. وفجأة لم يعد له وجود، لنتسائل عمّا كنا نتحدث»[22]، ومن ثمّ الوصف الأحادي بالصلابة أو السيولة هو تجنّي على التاريخ والإنسان والفكر في ضربةٍ واحدة. « لا شيء قد حدث، وها نحن ضمن شعب جديد، في عالمٍ جديد، وأمام إنسانٍ جديد (..)، العمل ضد الماضي، ومن ثمّ في الحاضر، لصالح ما سيأتي (أتمنّى ذلك)، بيدَ أن ما سيأتي هو مستقبل التاريخ، حتى وإن كان طوباويًا، إنه الآن اللاّمتناهي […] إنه زمان الشدة أو الزمان- الضد، وهو ليس لحظة، إنما صيرورة»[23]. ليس الزمن ضد الإنسان، إنه حاضر في الإنسان، أيّ ما نحن عليه، هذا هو المهم. لذا عندما نصفه بالسائل فإننا نقهر صيروراتنا الراهنة التي يعمل معها الفيلسوف من أجل إبداع مفهومات – وليس مفهومًا – فلسفية نموذجية يبتكر من خلالها «الأنماط الجديدة للوجود المحايث».[24]

الخوف مثلاً، هو خوف أوسع ممّا تجري فيه السيولة عند باومان، فهو امتداد وديمومة، يشكل نقطة في فضاء تاريخي متقطع، فضاء المدينة اليونانية التي كانت تبني ديمقراطيتها بسواعد المفكرين والفلاسفة، وفضاء الثورات إبان عصر النهضة، وفضاء الذات العاقلة في العصر الحديث، وفضاء التعدد والاختلاف اليوم. كل هذه الفضاءات يتركب فيها الخوف ويتفرد عن غيره، إنه يتسع ويتقلص من نقطةٍ إلى أخرى، لذلك فإن التفكير الفلسفي في الخوف سيغدو حركات تفكيكية من أجل تحرير تفاعل الخوف في العالم المعاصر؛ إنها «مينيرفا» معاصرة تحلق من جديد ضد الراهن، يبدأ عملها عندما يخلد الجميع إلى النوم، فلا يبقى من الناس إلّا العاشقين والسهارى والحمقى والمجانين والمعذبين من الجوعى والأرامل والمطرودين من العمل والمسلوبين والمدمنين على الليل والطهرانيين، ولا يعني هذا أنّ الفيلسوف واحد منهم، ولكن لأن كل هؤلاء من مخلفات فظاعة العالم الذي يحاول الفيلسوف أن يفكك تفاعلاته المعقدة من أجل فهم صيرورة الخوف فيه. بهذا المعنى هل هناك إصرار على تحديد الفلسفة بكونها: ضد الحدث؟

إنّ الأمر يتجاوز الوحدة والتطابق، بين أن نقول إنها صلابة أو سيولة، إلى تفكيك البنيّات والآليات التي تشتغل بها استراتيجيات العالم المعاصر، وهي استراتيجية تبدع المعنى واللامعنى، بعيدًا عن وعوده السلبية أو الإيجابية، أو عن المعايير الأخلاقية التي نحكم بها على الحداثة وكأنها «شيء»، قد تمَّ واكتمل ونضجَ بالفعل!

[1]– إذا ما استثنينا مارتين هيدغر من هذا الرهان، فإن إدراج نيتشه في تلك الكوكبة من الفلاسفة الكبار يبدو أمرًا محيرًا، بحيث يصح لنا أن نسأل – مع رهان دريدا- هل فعلًا راهن نيتشه على الحداثة وهو الفيلسوف – الإنسان – الديناميت، الذي لم يعمل طيلة مشروعه الفلسفي إلا على قلب القيم؟

[2]– بول ريكور، الذات عينها كآخر، ترجمة جورج زيناتي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط1، 2005.

[3]– تشارلز تايلر، منابع الذات، تكون الهوية الحديثة، ترجمة حيدر حاج إسماعيل، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط1، 2014.

[4]– جوديث بتلر، الذات تصف نفسها، ترجمة فلاح رحيم، دار التنوير للطباعة والنشر، لبنان، ط1، 2014.

[5]– هنا نشير إلى بعض الدراسات الفلسفية التي تناولت تأويلية الذات فجر ميلاد الفلسفة، أي عند اليونان، كما فعل الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو. ينظر كتابه، تأويل الذات، دروس ألقيت في الكوليج دوفرانس، لسنة 1981-1982، ترجمة الزواوي بغورة، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط1، 2011.

[6]– محمد الشيخ، فلسفة الحداثة في فكر هيغل، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان، ط1، 2008، ص: 263.

[7]– محمد الشيخ، فلسفة الحداثة في فكر هيغل، ص 263.

[8]– محمد الشيخ، فلسفة الحداثة في فكر هيغل، ص 264.

[9]– اعتمدنا الترجمة التي اعتمدها محمد الشيخ في كتابه، فلسفة الحداثة في فكر هيغل، ص 264.

[10]– محمد الشيخ، فلسفة الحداثة في فكر هيغل، ص 344.

[11]– عبد السلام بنعبد العالي ومحمد سبيلا، الحداثة، نصوص مختارة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط3، 2008، ص 05.

[12]– زيجمونت باومان، الحداثة السائلة، ترجمة حجاج أبو جبر، تقديم هبة رءوف عزت زيجمونت باومان، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط1، 2016، ص12.

[13]– لماذا نكتب الكتب أو نجري حوارات ثم بعد ذلك نوصي ألا تنشر في حياتنا؟ هذا هو حال الفيلسوف الألماني مارتن هيدغر، سواء في حواره هذا مع مجلة دير شبيغل، أو في كتابه المسمى ‘إسهامات في الفلسفة ( في الملكوت )’، ويرجع تأليف الكتاب ما بين 1936-1938. ولم يجد طريقه إلى النشر إلاّ سنة 1989. أزيد من ستون عامًا من الانتظار والصمت والغياب، إنه عمر لا يقل قيمة عن عمر الفيلسوف إذا ما قسنا عمره بما يكتب؛ فنقول بعد ذلك إنّ الحياة التي عاشها الفلاسفة هي حياة الكتابة والتفاعل مع ما يكتبون حصرًا. لكن من حقنا أن نسأل لماذا يقصى كتاب في الفلسفة من طرف كاتبه، هل هو إقصاء إرادي أم إقصاء إلزامي لا دخل للفيلسوف فيه، أم أن هيدغر يرى في نشر الكتاب ظلمًا مزدوجًا؛ ظلمًا لفهم الناس وللكتاب معًا، لذلك أحجم الرجل عن نشره؟ وإذا ربطنا هذا الحدث بحدث آخر كان قد جرى في إحدى ندوات طور، كما يذكر فرنسوا فدي من دون أن يتذكر السنة بالضبط، هل في 1966 أم 1968 أم 1969؟ إنه الحدث الذي قال فيه هيدغر: « عن قضاياي الخاصة أنا لم أتكلّم في الدروس أبداًا». ينظر: فتحي المسكيني، التفكير بعد هيدغر أو كيف الخروج من العصر التأويلي للعقل، داول للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط1، 2011، ص: 66.

[14] – زيجمونت باومان، الحداثة السائلة، ترجمة حجاج أبو جبر، تقديم هبة رءوف عزت زيجمونت باومان، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط1، 2016، ص12.

[15]– إشارة هنا إلى كتاب زيجمونت باومان، الخوف السائل، ترجمة حجاج أبو جبر، تقديم هبة رءوف عزت، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط1، 2017.

[16]– عبد السلام بنعبد العالي، الفلسفة أداة للحوار، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 2008، ص 08.

[17]– جيل دولوز، خارج الفلسفة، نصوص مختارة، نقلها إلى العربية عبد السلام بنعبد العالي وعادل حدجامي، دار المتوسط، إيطاليا، ط1، 2021، ص88

[18]– جيل دولوز، المرجع السابق، ص88.

[19]– جيل دولوز، المرجع السابق، 89.

[20]– إيمانويل فالرشتاين، نهاية العالم كما نعرفه، نحو علم اجتماعي للقرن الحادي والعشرين، ترجمة د. فايز الصيّاغ، هيئة البحرين للثقافة والآثار، المنامة، ط1، 2017، ص10.

[21]– إيمانويل فالرشتاين، المرجع السابق، ص10.

[22]– جيل دولوز، خارج الفلسفة، المرجع السابق، ص 89.

[23]– جيل دولوز، خارج الفلسفة، المرجع السابق، ص 90-89.

[24]– جيل دولوز، خارج الفلسفة، المرجع السابق، ص 90.

كن جزء من مجتمع مرّرها اشترك بنشرتنا.

كن جزء من مجتمع مرّرها اشترك بنشرتنا.