هل التوق إلى التفسيرات الكلّيّة يحدّ من قدرتنا على التفكير؟

الجمال يلاحقنا كلّ يوم؛ لقد لاحظت ذلك بعد أن استوقفتني ظلال الأوز المرتعشة فوق سطح مياه نهر التايمز المتلألئ حيث تتدفق انعكاساتها على التموجات الذهبية التي أشرق عليها ضوء شمس الصباح الباكر.

ما الجمال؟ إنه ليس شيئًا في حدّ ذاته. لن نجد شيئًا حقيقيًّا يُسمّى «الجمال». إنّه سمة نقدّرها في الأشياء، أحيانًا للحظة واحدة فقط.

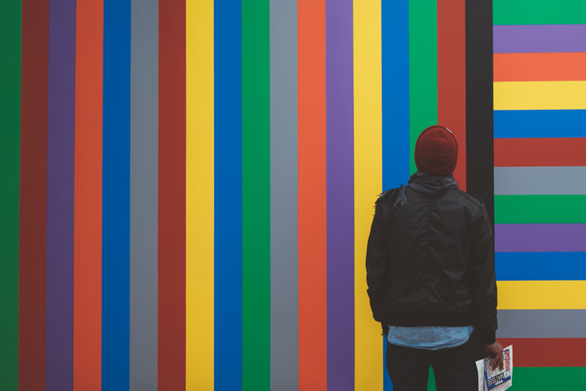

ثمّة العديد من الأشياء الجميلة، ولكنّ شيئًا واحدًا يجمعها، وهو الجمال. يمكننا أن نرى الجمال في جوانب متعدّدة؛ في الناس، واللوحات، وغروب الشمس، والمباني والزهور؛ بيد أنّ من الصعب تحديد ماهية الجمال في الواقع. هذا التفسير صحيح ودقيق إذا اعتبرنا أن ما هو جميل بعين شخص ما ليس بالضرورة جميلًا بعين شخص آخر.

يسمّي الفلاسفة الأشياء الفردية «جزئيات»، في المقابل يطلقون على السمات الفردية التي يتشاركونها – مثل الجمال – «الكلّيّات». الجمال مفهوم كلّيّ مثل العديد من المفاهيم الأخرى؛ كالعدالة، والاستدارة، والشجاعة، والاحمرار. كقاعدة عامة، الكلّيات هي الخبر في الجملة؛ الياقوت أحمر، واللوحة جميلة، وسقراط طيّب، والكلب أسود، والحكم عادل. في كل هذه الحالات، المبتدأ شيء مادي لا يوجد إلا في زمان ومكان معينين، أما الخبر فهو مفارق للزمان والمكان.

وعليه يتبيّن أنّ الجزئيات محدودة، أمّا الكلّيات فهي تتخطّى الزمان والمكان. فإذا مات الكلب، فسيظل السواد موجودًا إذ ثمّة مليارات الأشياء السوداء، قبل وفي أثناء وبعد وجود الكلب. كما أنّ الجمال لن يزول إذا ما احترقت اللّوحة.

وهكذا، فإنّ الكلّيّات لا تعتمد على الأشياء؛ فإذا – على نحو ما – زال الجمال من عمل فني، فهل سيبقى العمل فنًا؟ ما الذي يجعل الكلب كلبًا؟ هل ثمة مفهوم كلّيّ للكلب أم إنّ الكلب هو مجموعة معينة تتألف من العديد من الكلّيّات؟

انشغل الفلاسفة منذ آلاف السنين بتعريف ماهية الكلّيّات، فضلًا عن الحالات التي يمكن استخدام فيها هذا المفهوم؛ هذا إنْ وجدت. كيف نحدد الجمال أو العدالة بموضوعية، رغم عدم وجود أي منهما خارج ما ندركه؟ يمكننا الاتفاق على ما هو جميل أو عادل، لكن موضوع اتفاقنا ليس ضروريًا أن يكون في جوهره جميلًا أو عادلًا.

غالبًا ما يتناول الفلاسفة الصعوبات المتعلّقة بفهمنا للكلّيّات في مبحث واحد بعنوان «إشكالية الكلّيّات».

هل الكلّيّات حقيقية؟

مشكلة الكلّيّات مهمّة ليس للفلاسفة فقط، ولكن أيضًا للعلماء. تدخل الكلّيّات في صميم الاتساق وتقترن بالقواسم المشتركة لتجربتنا في الوجود. يعتقد العديد من العلماء أنّ الطبيعة وكوننا يعملان وفق «قوانين» الفيزيائيّة، وهذه القوانين كليّة؛ حيث تتكوّن هذه القوانين من علاقات بين الكلّيّات؛ فما يجعل اللّون الأزرق أزرقًا، هو الاتساق في الطريقة التي يعمل بها الضوء.

من المتعارف عليه عمومًا أن سقراط هو أوّل فيلسوف حاول بشكل منهجي فهم الكلّيّات. في المأدبة، وهي حوار كتبه أفلاطون نحو 385 قبل الميلاد، يوضح سقراط أنّ جمال شيء ما ينبع من جمال كلّي أعمق.

يناقش المتحاورون في المأدبة أولًا الجمال الجسدي، أي تلك الأمثلة البسيطة عن جمال بعض الأشخاص الذي يجعلهم محبوبين. في هذا السياق، يشرع سقراط في التنقيب عن طبيعة الجمال ذاتها. كيف يمكن أن تكون أشياء كثيرة مختلفة جميلة؟ ما مصدر جمالها؟ وهنا، ينقل لرفاقه ما أخبرته امرأة تُدعى ديوتيما عن الحب والجمال.

«السعي إلى الجمال الكلي ينبغي أن ينطلق من الأشياء الجميلة الفريدة، ويتقدّم تصاعديًّا على السلم السماوي، منتقلًا من درجة إلى درجة؛ وهذا يعني، من واحد إلى اثنين، ومن اثنين إلى كل جسد جميل، ومن جمال الجسد إلى جمال التشكلات، ومن التشكلات إلى التعلم، ومن التعلم بشكل عام إلى العلم الخاص الذي لا يتعلّق إلا بالجمال نفسه؛ حتى يصل أخيرًا لمعرفة ما هو الجمال». ثم تستطرد ديوتيما في القول: «عزيزي سقراط، إنّ حياة الإنسان تستحق أن تُعاش، وهي كذلك عندما يتكمّن من تحقيق هذه الرؤية لروح الجمال في ذاته».

يستخدم سقراط شهادة ديوتيما لوصف الوحدة في كل الأشياء الجزئيّة التي لها سمة مشتركة، سمة «الجمال». وهنا تُعدّ الأجسام والتشكلات جزئيّات، ومع ذلك يمكن للحكيم أن يتعرّف إلى الجمال عينه.

مثل حوار المأدبة، كانت العديد من الحوارات التي يتحدّث فيها سقراط تُعنى بتعريف الكلّيّات، مثل الجمال والمعرفة والشجاعة. ما كان يبحث عنه سقراط وأتباعه هو العنصر المشترك بين الأشياء التي تجمعها سمة ما.

التفكير على هذا النحو يقود إلى فكرة «الجوهر». في هذا المقام، يُعدّ الجوهر مفهومًا غير مرئيّ، ومتى استطعت نزعه من شيء ما فسيتغيّر هذا الشيء بشكل عميق. يتكون جوهر الشيء من الكلّيّات؛ إنه ماهية شيء معين التي تجعله ما هو عليه.

بالنسبة إلى أفلاطون، لكل شيء «مثل» كلّيّة تتجاوز المكان والزمان. المُثل تشكّل المادة بطرق معينة؛ فالأشياء المادية «تختلط» بالمُثُل على نحو يجعل خصائصها العديدة بمنزلة مُثُلٍ، مثل «أزرق» أو «جيد». وفقُا لهذا المنطق، يمكن أن تكون الكلّيّات حقيقية بالرغم من أنّها موجودة خارج عقولنا.

يقودنا هذا التفسير إلى اعتبار أفلاطون فيلسوفًا «واقعيًا» في تعامله مع الكلّيّات نظرًا إلى أنّ الكلّيّات تقع خارج أذهاننا وخارج الأشياء التي تشكّلها؛ وعليه، فإنّ ثمةّ «لون أحمر» أكثر حقيقةً من أي لون أحمر في العالم. وهكذا يتبيّن أنّ العالم المادي هو نسخة متغيرة وغير كاملة من عالم المثل الأبدي والثابت، ألا وهو الواقع المطلق.

بالنسبة إلى أرسطو الذي دافع عن واقعية أكثر اعتدالًا، فإنّ الكلّيّات موجودة فقط في الأشياء المادّية نفسها. احمرار الياقوت حقيقي، لكنه لا يوجد بشكل مستقل خارج المكان والزمان كما تفسّر نظريّة «المُثُل» عند أفلاطون. وعليه، فالكلّيّات حقيقية في «المخطط الأولي» للأشياء؛ أي في جوهر الشيء عينه.

فتغنشتاين: عدوّ الفلاسفة

تجسد أفكار كلّ من أفلاطون وأرسطو حول الكلّيّات مذهب «الجوهرية». وهي الفكرة العامة أنّ الأشياء لها مجموعة من السمات التي تجعلها ما هي عليه. وتشكل هذه الأفكار قاعدة أساسية تؤمن بها العديد من التيارات الفلسفية التي تعتبر الكلّيّات حقيقية وأساسية للواقع.

رغم أن كثيرًا من المفكّرين قد عارضوا فكرة الوجود الحقيقي للجواهر والكلّيّات، إلّا أنه لم تظهر ما عدّه بعض الفلاسفة حجةً داحضة إلا في القرن العشرين.

أصل هذه الحجة ونطاقها غير واضحين تمامًا، لذا فهي لا تزال موضع نقاش حتى اليوم. لم يقترح صاحبها أبدًا أن تكون حلًّا لإشكالية الكلّيّات، ومع ذلك اعتبرت حلًّا.

فتغنشتاين فيلسوف نمساويّ أراد في بادئ الأمر أن يصبح مهندسًا لكنّه سرعان ما أصبح مهتمًا بالرياضيات، وقد انتقل إلى كامبريدج لدراسة الفلسفة علي يد برتراند راسل. اكتسب راسل شهرته من مشاركته في كتابة «مبادئ الرياضيات» (1910) الذي يُعدّ الكتاب المدرسي الأفضل في الرياضيات التأسيسية والمنطق.

كان الاثنان منشغلين بالفائدة الأساسية للغة، وقد وضعهم هذا الاهتمام في صميم «المنعطف اللغوي» في الفلسفة الغربية، وهو أنموذج معرفي جديد يشدد على دراسة اللغة بوصفها وسيطًا للأفكار بدلًا من دراسة الأفكار نفسها.

برع فتغنشتاين كطالب وسرعان ما قدم ابتكارات فلسفية جديدة في مجال المنطق حتى أن راسل كتب عن النقص الذي شعر به في حضور فتغنشتاين الشاب. بدأ الفيلسوف الأصغر يبرز في فلسفة اللّغة، لكن الاتجاه الذي سلكه جعل راسل محبطًا ومهمشًا.

وفي حين اجتهد راسل كي يصبح من دعاة الفلسفة ومفكرًا عالميًّا وناشطًا ذائع الصيت في المجال الفلسفي، شرع فتغنشتاين في تأسيس سمعة من شأنها أن تجعل الكثيرين يصفونه بأعظم مفكري القرن العشرين.

وقد يتساءل المرء عن أسباب شهرته؛ فكتاباته المبكرة يتسم أسلوبها بالغموض والصرامة، كما أنها تحتوي على أفكار تخلى عنها لاحقًا، أما آخر أعماله يغلب عليها عدم الوضوح حدَّ أن الفلاسفة يتجادلون فيما بينهما حول ما قصده، أو حتى حول نقطة ابتداء حجته ونهايتها. لم يكن أسلوب فتغنشتاين أسلوبًا فذًّا، ولم تتغلغل أفكاره في الثقافة على نحو واسع كما فعلت أفكار العديد من الشخصيات الفلسفية الحديثة، مثل سارتر ونيتشه.

لكن ما لا شك فيه وما يجعل الفيلسوف النمساوي مهمًا للغاية، هو القوة التدميرية لحججه المعارضة لافتراضات وانشغالات فلسفية راسخة.

ولعلّ مصدر حججه الكثيرة نشأ من بغضه الأعراف الأكاديمية، وهو ما سنتناوله لاحقًا لفهم بعض الادعاءات التي طرحها. يعدُّ العديدُ من الشراح فتغنشتاين عدوًّا للفلسفة بما أن عمله يركز على إظهار مشاكل الفلسفة، بدلاً من محاولة حلها.

أعلن بفخر أنه لم يسبق له أن قرأ أرسطو؛ إذْ كتب: «رغم قلّة قراءتي في الفلسفة؛ إلا أن هذا القليل أكثر من اللازم. أرى أنني كلما قرأتُ كتابًا فلسفيًا أجده لا يحسّن أفكاري على الإطلاق، بل يزيدها سوءًا».

عندما ينظر الفلاسفة في مفاهيم إشكالية مثل «الإرادة الحرة» و«العقل»، فإنهم يفعلون ذلك على افتراض أنّ ثمّة حلًا. في الغالب، اعتقد فتغنشتاين أن هذه الإشكاليات ليست إشكاليات حقيقية. إنها إشكايات زائفة سببها سوء استخدام اللغة أو سوء فهمها. اعتقد الفيلسوف أنّ فحص اللغة سيكشف جذور هذه المشكلات المفترضة؛ بدلًا من البحث عبثًا عن حل غير موجود.

إشكاليّة الكلّيّات هي واحدة من تلك الإشكاليّات. وبالنسبة إلى فتغنشتاين، كانت هذه المسائل المزعومة نتيجة التفكير المشوش أو الخدّاع.

التوق إلى المعرفة الكلّيّة

في «الكتاب الأزرق» الذي نشر في عام 1953، وهو سلسلة محاضرات ألقاها فتغنشتاين في ثلاثينيات القرن الماضي، يشير الفيلسوف إلى «التوق إلى المعرفة الكلّيّة» التي تؤدي إلى «عدد من الميول المرتبطة بخلط فلسفي معين».

وهنا نقتبس مقطعًا كاملًا من الكتاب الأزرق الذي يوضح هذا «التوق».

«ثمة: (أ) ميل للبحث عن شيء مشترك بين جميع الكيانات التي عادة ما نستوعبها بمصطلح عام. نحن نميل مثلًا إلى الاعتقاد بأنه يجب أن يكون هناك شيء مشترك بين جميع الألعاب، وأن هذه الخصائص المشتركة هي المبرر لتطبيق المصطلح العام «لعبة» على الألعاب المختلفة؛ في حين أن الألعاب تشكل عائلة يكون أفرادها متشابهين؛ فبعضهم أنوفهم متطابقة، وآخرون لهم نفس الحاجبين، وغيرهم يمشون المشية عينها؛ وهذه التشابهات تتداخل. إن الفكرة التي مفادها وجود مفهوم عام يعدُّ خاصية مشتركة لجزئياته المعينة مصدرها أفكار بدائية أخرى شديدة البساطة عن بنية اللغة. إنّها تتشابه مع فكرة أنّ الخصائص هي مكونات للأشياء التي لها الخصائص؛ مثل قولنا، الجمال هو أحد مكونات كل الأشياء الجميلة، كما الكحول بالنسبة إلى البيرة أو النبيذ؛ وعليه، يمكن أن يكون لدينا جمال نقي، خالٍ من أي شيء جميل.

(ب) ثمة ميل متجذر في أشكال التعبير المعتادة لدينا؛ فنحن نظن أن المرء الذي تعلم فهم مصطلح عام، لنقل مصطلح «ورقة»، قد امتلك نوعًا من الإدراك العام للورقة، تقابل إدراكاته لأوراق معينة، يرتبط هذا الميل أيضًا بفكرة أن معنى الكلمة هو صورة، أو شيء يرتبط بالكلمة». («الكتاب الأزرق» ص 17-18)

يستخدم فتغنشتاين الألعاب مثالًا على كيفية ارتباط الأشياء بالتشابه، أي بمجموعة من السمات المميزة بدلًا من الخصائص الجوهرية.

لا يبدو جميع أفراد العائلة متماثلين تمامًا، ولكن لديهم أوجه تشابه متداخلة في بنيتهم وطولهم ولون عيونهم وشعرهم ومزاجهم وما إلى ذلك. هذا هو الحال مع الألعاب، لا يوجد شيء مشترك بين ألعاب الكرة وألعاب الورق والسوليتير وكرة القدم، ولكنها جزء من مجموعة تتألف من أوجه التشابه التي تربط بعضها ببعض. يمكننا تحديد لعبة جديدة تلقائيًا، من خلال رؤية واحدة أو أكثر من الميزات الموجودة في الألعاب الأخرى.

كان فتغنشتاين يشير إلى أنّ النظر إلى اللغة بوصفها كلًّا واحدًا هي فكرة خاطئة. لقد رأى فتغنشتاين اللغة مجموعةً من الأفعال المختلفة في طائفة من أوجه التشابه مع عدم وجود جوهر موحد، تمامًا مثل الألعاب.

نحن نستخدم اللغة من خلال العديد من الوسائل غير التحدث والكتابة، مثل إيماءات اليد، واستخدام الرموز، وإلقاء النظرات، و«لغة الجسد»، وتعابير الوجه المضحكة، وغيرها من الأمثلة. إضافةً إلى ما سبق، لا يوجد حد صارم لاستخدام الكلمات، فنحن نبتكر المعنى ارتجالًا، فكّر مثلًا بالسخرية المستخدمة بين الأصدقاء.

لاحظ فتغنشتاين أننا لم نكتسب اللّغة ولا نستخدمها وفقًا لقواعد صارمة. يمكننا أن نصنع «ألعابًا لغوية» تلقائيًا؛ فنحن نجترح قواعد فضفاضة ونلتزم بها، ولكننا نشكلها عندما نشارك في عملية التواصل. إنّ مرونة الاستخدام تجعل التشابه العائلي أداة مهمة لفهم ماهية اللغة وتعريفها. تتشابه هذه الفكرة مع مفهوم الجمال والكليّات الأخرى.

أثبت هذه المقاربة تأثيرها في تحديد المفاهيم. عندما يسأل المنظرون أسئلة مثل «ما الجميل؟» أو «ما هو اللون الأحمر؟» أو «ما الفن؟»، فإنّ نظرية التشابه العائلي تقدم تفسيرًا غير معقّد نسبيًّا.

يمكننا أيضًا استخدام هذه المقاربة في معالجة المفارقات، مثل «مفارقة الكومة» التي تطرح علينا أسئلة جمة، مثل «كم عدد الحبوب التي تشكل كومة؟» أو “عندما تنزع أجزاء من الدراجة؛ مثل العجلات والإطار والدواسات وما إلى ذلك، متى تكف الدراجة عن كونها دراجة؟» إذا كانت الدراجة أو الكومة من مفاهيم التشابه العائلي، فعندئذٍ لدينا إجابات سهلة؛ الدراجة هي دراجة عندما تشبه الدراجات الأخرى، ويمكن تطبيق الاستنتاج عينه في وصف كومة من الحبوب.

من المثل إلى الأنواع

حسب رينتفورد بامبرو – وهو فيلسوف من جامعة كامبريدج جاء بعد جيل من فتغنشتاين – فإنّ فكرة مفاهيم التشابه العائلي تشير إلى حل لإشكالية الكلّيّات.

رغم أن فتغنشتاين لم يشر إلى الكلّيّات في فقرات «الكتاب الأزرق»، إلا أن أفكاره حول الألعاب اللغوية والتشابهات العائلية تحمل بذور نقده الأوسع لمسألة «التوق إلى المعرفة الكلّيّة». يلاحظ بامبرو أن فتغنشتاين كان «حذرًا على نحو مفهوم من التعبير عن استنتاجاته الخاصّة بعبارات عامة» – سيكون من السخرية إذا فعل ذلك – وبناء على ذلك تجنّب الادعاء بأنّ فكرته هي حل لمثل هذه المشكلة الدائمة.

وعليه، ما بقي لبامبرو هو شرح كيف أن نهج فتغنشتاين يحل الإشكالية ويبدد مفهوم الجوهرية بوصفها حلًّا يقبله نطاق واسع من المفكّرين، ولكنّه معيوب.

في مقالته عام 1961، «الكلّيّات والتشابهات العائلية»، كتب: «عندما أدعي أن فتغنشتاين حل مشكلة الكلّيّات، فإنّني أقول إنه يمكن صياغة ملاحظاته في شكل اعتقاد (doctrine) والتعبير عنها بمصطلحات عامة ويمكن أن تكون مقولاته مرتبطة بالنظريات التقليدية، كما يمكن بعد ذلك إثبات أنها تستحق أن تحلّ محلّ النظريات التقليدية».

الملاحظات التي أدلى بها فتغنشتاين قد أعاد بامبو صياغتها وفق «اعتقاد» ووضعها موضع التنفيذ بوصفها جزءًا من الجدل الطويل حول الكلّيّات والجزئيّات.

يتكون النقاش من وجهتي نظر أساسيّتين متعارضتين؛ الأولى، هي الواقعية التي كما رأينا، تتعامل مع الكلّيّات باعتبارها أشياء حقيقية. والثانية، وهي الاسمانية وفكرة المفاهيمية القريبة منها، وهي وجهة نظر تعارض الواقعية ناكرةً الوجود الحقيقي للكلّيّات ومشدّدةً على أن الكليات لا توجد إلا في أذهاننا. وبناءً عليه، فإنّنا نطلق تسميات اعتباطية على خصائص الأشياء ونتّفق على أسمائها، مثل الألوان والأشكال والسلوكيات في استخدامنا للّغة. لذا، لا يوجد احمرار أو جمال أو عدالة أو قوة؛ فهي مجرّد تسميات أو أفكار متّفق عليها نطبّقها على الأشياء.

الرّد الواقعي على الاسمانية هو بالطبع، من أين تأتي هذه الأفكار إذا لم تكن تشير إلى شيء حقيقي؟ يمكننا تخيل مخلوق غير موجود، مثل الحصان المقرّن، لكن لا يمكننا تخيّل لون أو شكل غير موجود.

رأى بامبرو في حجة فتغنشتاين فكرة لم تكن تنتمي لا للواقعية ولا للاسمانية. تنكر فكرة فتغنشتاين ما يعتقده الواقعي أنّ الألعاب لها شيء مشترك بخلاف أنّها ألعاب. لكن فكرته تنفي أيضًا ما يؤكّده النقد الاسماني ألا وهو أنّ الألعاب ليس لها أي قاسم مشترك سوى أنّها تسمى ألعابًا.

في كلتا الحالتين، ينكر فتغنشتاين فكرة أن الألعاب يجب أن يكون لها قاسم مشترك حتى تسمّى ألعابًا، سواء كان الاسم «لعبة» أو جوهرًا ما. ما يصر عليه الفيلسوف هو قدرتنا على رؤية القواسم المشتركة بين مجموعة مؤلّفة من الأشياء التي تجمعها خصائصها العديدة. إنّ البحث عن خصيصة واحدة من هذه الأشياء هو مدعاة للسخرية، فنحن مضلّلون بسبب «التوق إلى المعرفة الكلّيّة». الألعاب حقيقية كحقيقة النمط الذي نراه في بعض النقاط العشوائية.

تكمن مشكلة هذا النهج في كيفية تعيين حدود التشابه. لنأخذ فكرة التشابه العائلي نفسها. يبدو الناس عمومًا متشابهين، ففي بعض الأحيان يدفعك التشابه بين شخصين إلى تصديق أن ثمة درجة من القربى تجمعهما، وأحيانًا يكون العكس. يمكن القول إن البشرية كلها مرتبطة إذا استخدمنا المعايير المشتركة للتشابه العائلي؛ لأنها لا تتطلب إلا أن يكون شخصان معيّنان يشبهان شخصًا ثالثًا. في مثل هذه الحالة، يصبح المفهوم عامًا لدرجة أنّه يغدو بلا معنى بحيث لا يُستبعد أحد من هذه القاعدة.

بالطبع لا يخلو الأمر من درجات من التشابه فالناس يشبهون بعضهم أكثر مما يشبهون الأسود أو الدلافين. لكن هل إدراكنا لماهية الإنسان أو الأسد أو الدلفين تأتي قبل فهمنا للفئات التي تندرج فيها؟ أم العكس هو الصحيح؟ بعبارة أخرى، هل نرى البشر يشبهون بعضهم بعضًا لأن لدينا فهمًا مسبقًا لما يبدو عليه البشر؟

وعليه ثمّة مفارقة في فكرة التشابه العائلي. فمن الصعب فهم ما إذا كانت رؤية أوجه التشابه أو معرفة التشابه تأتي أولًا. حثّ فتغنشتاين جمهوره على عدم التفكير في المشترك بين الأشياء، قائلًأ «لا تفكر، بل انظر!»، ومع ذلك نحن نفكر قبل أن نرى والعكس صحيح.

وهنا نعود إلى مقاصد فتغنشتاين من حجة التشابه العائلي ألا وهي – كما لاحظنا – ألّا تغدو نظرية لحلّ مشكلة الكلّيّات. لقد كانت فكرة غير نظرية؛ ففتغنشتاين لم يكن فيلسوفًا مهتمًا بالانغماس في العموميات، مثل الفلاسفة الواقعيين أو الاسمانيين.

قوّة السلك

رغم أن «نظرية» التشابه الأسري كما أعاد بامبرو صياغتها لا تدحض الكلّيّات تمامًا، إلا أنها تفسح المجال أمامنا للتفكير في مذهب الجوهرية على ضوء مقاربة نقدية جديدة. ربما يكون هذا الهدف الحقيقي لعمل فتغنشتاين في اللّغة.

رفض فتغنشتاين التفكير الممنهج، أي الرغبة في إنشاء نظريات تشرح كل شيء من حولنا وتصنّفه بناءً على السببية. معارضًا العلموية والعقلانية في العالم الحديث، طور فتنغنشتاين أفكارًا ارتكزت على التفكير البديهي، أي رؤية التشابهات والصلات.

كان مهتمًا بمورفولوجيا مميّزة – دراسة علاقات الأشكال – التي عرضها غوته في كتابه «تحول النباتات» (1790). العلم بحسب منظور غوته، ببساطة، يتعلق بربط الظواهر الطبيعية بدلًا من شرحها. بينما يبحث الفلاسفة والعلماء عن قوانين آلية وتفسيرات اختزالية، كان فتغنشتاين أكثر تعاطفًا مع «التجريبية الحساسة» لغوته التي جمعت بين الحس البشري الديناميكي والأشكال الطبيعية الديناميكية على حد سواء.

لماذا يعدّ هذا المنظور مهمًّا؟ لانّ الوعد بعالم مستقر وقابل للتفسير هو جاذبية مذهب الجوهرية وخطره في آن؛ إذْ يتجلى التوق إلى المعرفة الكلّيّة على شكل مذهب الجوهرية في بعض أسوأ الصفات البشرية.

تُعدُّ العنصرية شكلًا من أشكال مذهب الجوهرية. لقد جرّد أرسطو الإنسانية من «البرابرة» لتبرير الحرب والعبودية؛ إذْ كان البرابرة، وفقًا لمنظوره، ينقصهم جوهر البشر، أي القدرة على التفكير العقلاني؛ وعليه، كانوا معلقين في مكان ما بين الإنسان والحيوان. يُستخدم المنطق عينه في أشكال العنصرية التي لا تزال منتشرة في أيّامنا. تتّخذ هذه الأفكار شرعيتها من نظريات الواقعية والجوهر.

يستخدم فتغنشتاين في كتابه «تحقيقات فلسفية» (1953) استعارةً لمقاربته المناهضة للمذهب الجوهري: «قوة السلك لا تكمن في حقيقة أن ليفًا من أليافه تمنحه طوله الكامل، بل في تكامل العديد من الألياف».

لعلّ هذه الاستعارة تطرح موقفًا جديدًا أفضل من أي نظرية أخرى. النقطة المهمة هنا، تكمن في أنّه لا توجد سمة أو جوهر موحد تشترك به الأشياء التي نعتبرها متشابهة. تكمن قوة الماهية في السمات المتداخلة التي نراها في الأشياء. لا يوجد جوهر أعمق وغير مرئي داخل الأشياء؛ وعليه، لا يوجد كيفية نهائية ثابتة لتحديد الأشياء، ولا شيء محدد ليكون كما هو؛ كم هي فكرة محرّرة ومدّمرة!

كن جزء من مجتمع مرّرها اشترك بنشرتنا.

كن جزء من مجتمع مرّرها اشترك بنشرتنا.